1.

Há uma ideia solenemente repetida, e com profunda e misteriosa razão (dessa que nem a própria razão entende), de que os poetas e os artistas nunca interpelam o público presente, mas antes se destinam a esse imenso povo que falta, agente do devir. Lembrei-me disto a propósito do pequeno poema que se segue, do poeta espanhol Miguel Casado (n. 1954), que Joaquim Manuel Magalhães traduziu para o primeiro dos dois volumes de Poesia Espanhola de Agora, editados pela Relógio D’Água em 1997. E o poema diz o seguinte: “Ocorre por vezes este retorno / dos jovens fascistas, esses grafitos, / os símbolos. Alguns / dizem piadas, é possível / que outros estejam assustados, / andam de carro, não os molesta / deixar manchas nos assentos. / A parede distribui, ao redor / das suas letras / negras e tortas, anúncios / de poucas cores. Dizem piadas, sim, / divertem-se. Com pasquins / pequenos tapam montras / de lojas em falência.” (“De: NA CIDADE”, p. 339).

O ano da edição é o que me interessa aqui vincar: 1997. Em 1997 eu não sabia da existência deste poema, nem desta antologia. Nem sequer me lembro, há distância de vinte e dois anos, se o que no poema soa a uma intranquila, embora lúdica, observação de passagem seria um sintoma pleno de uma perturbação de fundo, socialmente sentida enquanto ameaça (ou em vias de o ser), a servir de pretexto para notícias e reportagens na televisão.

Há agora algo que me perturba ao relê-lo: no primeiro verso, a locução adverbial “por vezes”. Porque o retorno dos jovens fascistas, que o poeta comenta como um fait-divers entre a pausa de almoço e a chegada à escola, já não permite, em Agosto de 2020, esta leveza tão à mão de ser poética, capaz até de nos fazer sorrir, acidental e alada, só porque sim e assim.

Comecei pelo breve poema de Miguel Casado, errático na sua forma, errante na sua vocação de captura, como um gratuito instantâneo fotográfico: “dos jovens fascistas, esses grafitos, / os símbolos”. Pois esses jovens cresceram. Terão casado, terão filhos. Alguns, muitos, continuam fascistas. Não com a inconsequência das suásticas sob o ápice da rebeldia, gatafunhadas onde desse mais jeito, no drible das hormonas, entre pedras lançadas com amigos contra janelas de casas sem dono. Esses fascistas sabem, agora, ao que vêm, não escondem a cara, não temem pelo que dizem. Se os apelidamos de fascistas com a veemência de um insulto, como se daí resultasse o silêncio consumado da vergonha, o mais provável é que reajam de outra forma: sim, eu fascista? Oh, com muito gosto. E passam por nós na rua, com ou sem máscara (em tempos de pandemia, a metáfora perdeu força), ou lá estão eles na TV, naquela sinistra parada não mais extemporânea, em Lisboa, em frente à sede do SOS Racismo, deixando ameaças a deputadas da esquerda, sindicalistas e activistas.

Amnésia selectiva? Falta de humanidade? Burrice pura? Quando a polémica dispara – o que, nos dias que correm, sinaliza um tiroteio de cinco em cinco segundos, atrofiando-nos a atenção com doses cavalares de nojo e de medo –, haverá sempre alguém bem-intencionado que escreve um artigo ou um remoque mais demorado numa caixa de comentários: a humanidade não aprendeu com os seus erros. Inclina-se um pouco a cabeça, espreita-se por cima do ombro: lá vemos a história e o seu lastro de ruínas, as valas comuns, o fumo das câmaras de gás, toda a hediondez do século XX acomodada à mais lisa superfície das imagens a preto e branco, onde milhões de corpos esquálidos se tornam tão leves e serenos quanto ficções angelicais. Esquecemo-nos, amiúde, de que a palavra sangue não nos rasga os pulsos, de que conhecer o horror pelos livros e filmes não nos reeduca para a bondade universal dos salões de chá, dos altos comícios, das tertúlias com gente muitíssimo escutista e que, até por acaso, cita Walter Benjamin, vírgulas e tudo.

Uma câmara de gás faz-se com muitas coisas: da xenofobia tornada senha diária à gestão industrial dos materiais que subjazem à edificação de um campo. Há uma burocracia da morte, uma tecnologia da morte, tanto quanto existem os pequenos fascismos primários, esses canivetes-suíços do quotidiano, com os quais se desenrasca uma série de horizontes mesquinhos para que o sol se ponha sempre no mesmo sítio, sem abissais surpresas: e daí as brasileiras que são putas, os ciganos que são gatunos, ou os pretos que são gente doutra terra. De graçola em graçola, com milhões de bits de informação pixelizando a paisagem mental do ecrã, desvitalizando as referências (não são pessoas mortas, são estatística; não são vítimas, são notícias), chegamos a Agosto de 2020 com palhaços no poder – uns que já são presidentes, outros que extraem da visibilidade mediática uma poderosa força de contágio –, figuras estrídulas com os seus ditos arruaceiros, os seus tiques sem subtileza, o volume da voz em crescendo, como num teatro de amadores em que o mau-da-fita se destaca só pela cor da gravata, sem ter sequer que abrir a boca. Tudo tão óbvio, tão preguiçosamente óbvio, que chega a meter nojo: nojo pela pesporrência serôdia, pela atroz desonestidade intelectual, pelo laxismo do estereótipo. O poeta latino Juvenal sumariou a coisa assim: “Difficile est satyram non scribere” / “É difícil não escrever uma sátira”. Fácil, para citar outro, só a merda.

As moscas, porém, não notam diferenças no sabor, e talvez se sirvam disso como desculpa. Porque a merda alastra, tão democrática que é, a ponto de se tornarem indistinguíveis os democratas e aqueles que não se importam com os nomes que lhes venham a chamar, fascistas com ou sem aspas. A história, como dizia Walter Benjamin, não se repete, se por repetição antevemos os signos do passado desfilando em regimes de temporalidades que vão e vêm, como se caminhassem sobre tapetes rolantes, como simples narrativas causais, de A a Z. O passado, na verdade, não está passado, como num mausoléu: ele sobrevive, como diria Aby Warburg, ele dialectiza no tempo presente, segundo Benjamin. Isto deve muito pouco a datas e a sequências cronológicas: passado, presente e futuro transbordam, saem dos seus eixos imaginariamente fixos, enredam-se uns nos outros. Manifesta-se, então, a história pelos seus sintomas e anacronismos: que falhas, que acidentes, que resíduos, que mal-estar antigo volta a fazer-se sentir no corpo do presente. O que é que num objecto de cultura produz a sombra da barbárie, o que há nos signos do progresso que denunciam a catástrofe.

Isto exige de nós uma atenção de psicanalista, uma demora sobre o pormenor aparentemente inócuo, uma escuta serena. Os detalhes contam. Nada do que já aconteceu deverá ser tomado como adquirido – o historiador, qual “trapeiro”, andará pelos farrapos da história, vasculhando os detritos, as minudências, reconhecendo em todas essas coisas inúteis, na poeira que se levanta ao remexê-las, o relâmpago que nos desperta para aquilo que não vemos, ou que nos recusamos a ver, no presente em que vivemos. “Por isso”, esclarece Benjamin, “o pensamento dialéctico é o órgão do despertar histórico. Cada época não se limita a sonhar a seguinte: sonhando, estimula o despertar. Tem o seu fim em si mesma e projecta-o para diante – como já reconheceu Hegel – com astúcia. Com a crise da economia mercantil começamos a reconhecer como ruínas os monumentos da burguesia antes mesmo de eles se desmoronarem” (in As Passagens de Paris, 2019, p. 122).

E entretanto: “no ecrã, um homem discursava, na sua voz havia outra voz, fechei os olhos e foi Hitler que ouvi, a encenação da fúria crescia para a fúria, malignas, as palavras espalhavam-se naquele corpo e estremeciam-no, as palavras falavam daquele corpo, é preciso ter medo de algumas palavras, saber que elas são animais esfomeados que nos procuram para se saciar, bichos antigos que carregam um tempo exorbitante do qual não somos mais do que um momento, as palavras passam de um corpo a outro, de uma boca a outra, e transformam o novo corpo no mesmo corpo e a nova boca na mesma boca, ou seja, no seu corpo e na sua boca, e cada etapa lhes acrescenta um pouco mais de história, há palavras antigas e insuportáveis que se perdem ou morrem durante séculos para de repente reaparecerem nos lábios mais próximos e nos meterem medo, hoje, […] olho este homem frente a mim e tenho medo que ele se torne no silêncio das suas palavras.” (Rui Nunes, Ouve-se sempre a distância numa voz, 2006, pp. 102-3).

2.

Leia-se o seguinte excurso de Rui Nunes: “[…] o sal são as lágrimas de Portugal: dirá o ditador, e em força defenderemos a Índia até ao último homem, a Índia que houver, que persistir, a Índia é um estado de alma, a Índia somos nós e nós não podemos ser de nós roubados, a Índia, ah a Índia, diria com o dedo, assim falaria o gajo se tivesse compreendido o tão parafraseado poeta destes sítios, mas o que disse, disse-o com a persistência dos números, dos cifrões, das razões sussurradas à porta do ouvido, depois, deu um estalido com as unhas e dissolveu-se na salina névoa das manhãs do mesmo, na frágil alma dos marinheiros, neste poetétrico país que vê em capatazes pais capazes, rapaces agentes de uma história cheia de muito boa gente, vede só: os Gamas, os Cabrais, os Albuquerques, os Malmuquerques e os Bembuquerques, tudo jogos de infância, preciosos, na escolha dos soldados, malmuquerque bembuquerque muito pouco ou nada, é este é este mar amargo mar dorido Margarida, o nosso hiato de glórias durou sessenta anos, temos ambos por parente um candeal dormente que dormia em Almeirim das cortes, a cabeça declinada para o sebo do ventre, e ensopava em mijo os rubros saiotes, ah senhores que avós tais nos couberam pais da pátria, eis algumas das razões que me levaram a imigrar a Índia nesta terra, aqui ela rendeu como devia: trouxe a puta aos portos do comércio: trouxe-te Margarida à porta da loucura” (Rui Nunes, “Quem da pátria sai a si mesmo escapa?”, 1983, pp. 15-6).

Pegar na história pátria, nos haustos nacionais, no halo intocável com que nos marulham os olhos diante das estátuas – e escamotear livremente esse discurso, estraçalhar a língua e forçá-la a expor o que ela deseja manter escondido. Lembro-me de ouvir algures, numa entrevista à Paula Rego, que a artista plástica pintou um retrato de Salazar e depois, com uma fúria danada, agarrou numa tesoura e pôs-se a furar os olhos do retratado. Seria de uma condescendência atroz e desonestamente redutora tomar esse gesto de agressão contra uma tela como uma mera catarse pessoal, um simples amuo do momento, coisa de artista lá no seu mundinho diletante. Porque podemos negligenciar o quadro, virar as costas à galeria ou ao museu, não querer saber de arte para nada – mas nunca negar o impulso que moveu e libertou a força daquela violência, nem negar ao mesmo tempo a outra violência, maior, das circunstâncias históricas, sociais, culturais e vivenciais que impediam aquele gesto de galgar a solidão do objecto pictórico e, de tesoura em riste, ameaçar justamente “[este] poetétrico país que vê em capatazes pais capazes, rapaces agentes de uma história cheia de muito boa gente”.

Rir assim, com estes burilados verbais, é rir como o Joker de Joaquin Phoenix: a gargalhada traz sangue consigo, uma convulsão do corpo que mostra a alma moída. E o caso português, com a sua história de colonialismo e escravatura, e como tal de racismo institucionalizado, também foi libertando as suas risadas violentas, aliás, a violência pelo riso, que é uma outra forma de pensar e desconstruir criticamente os mitos, as pretensas verdades, a linguagem do poder.

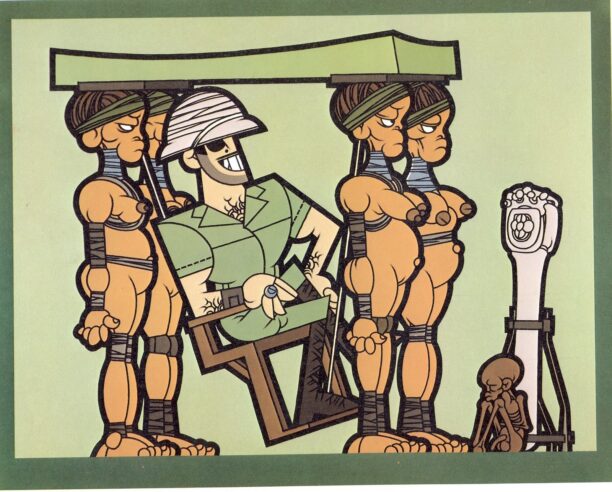

É o caso, por exemplo, de um caricaturista e artista gráfico como João Abel Manta (n. 1928), com o seu inconfundível traço grosso aplicado para intervir civicamente numa “sociedade adormecida pelas novas inquisições”, segundo Osvaldo de Sousa, num dos textos do livro-catálogo Manta 90-40, editado há dois anos para a exposição na Galeria Valbom, em Lisboa, para celebrar os 90 anos de João Abel Manta e, ao mesmo tempo, os 40 anos da publicação do livro Caricaturas Portuguesas dos Anos de Salazar, obra de referência das artes gráficas portuguesas do século XX.

3.

Camões inventou o velho do Restelo porque humano que se preze, nas suas contrariedades difusas, no esplendor do seu íntimo caos, passa a sua história a contrapêlo, ao arrepio, à revelia. Por entre a vozearia em êxtase, por entre os signos do progresso – as naus cheias de homens singrando para um auspicioso Oriente –, Camões esboça uma personagem cuja presença impõe um silêncio de chumbo, cuja sombra faz tremer a luz. Escrever algo assim, hoje, com estas palavras, perfaz algum pedido de desculpas pelo passado escravocrata? Algum gesto de autoflagelação pelos desaires colonialistas, com Salazar a ganir da varanda para uma multidão de lenços brancos? Expio assim a culpa de ter nascido com esta cor de pele e de cu virado para a lua?

A burrice que prospera, em proporção com o despudor de se assumir como burra, diverte-se muito a zurrar este tipo de elucubrações. Fala-se do passado glorioso do país e de egrégios avós com o mesmo vigor dogmático com que se defende Os Lusíadas como o nosso épico, espelho da alma nacional. Sim, tudo muito bonito – mas para quê ler uma obra em verso cuja substância é tão espiritual quanto o corpo da pátria, quanto a ideia de nação, a ponto de, precisamente por essas qualidades, se dispensar o poema de qualquer leitura? Onde quer que se brinque às essências, ergue-se um campo de arame farpado escondendo dogmas como minas. Pisa-se uma, rebentamos todos. O rei vai nu desde há muito, viu-o Camões com o seu único olho. De todas as estátuas, pareceu dizer-nos que a última a cair no nosso século seria a que falta ainda edificar: uma estátua para o velho do Restelo, esse anticapitalista que se dispôs a arruinar a festa chamando alguns bois pelos nomes. “Ó fraudulento gosto, que se atiça / C’uma aura popular que honra se chama! / […] // Chamam-te Fama e Glória soberana, / Nomes com quem se o povo néscio engana!” (canto IV, est. 95-6).

A raiva contra-épica continuaria até aos dias de hoje. Há muito que o hino nos faz sangue nas gengivas, desloca-se o maxilar a cada “às armas!”, com a bocarra toda aberta, afugentando presumíveis inimigos sobre a terra e sobre o mar. Leia-se Rui Nunes, veja-se o trabalho de João Abel Manta, entre outras vozes que dão corpo à dissonância que interessa, que é a dissonância com que se aprende alguma coisa.

Durante quanto mais tempo se insistirá neste autoinduzido complexo de inferioridade, esta tara saudosista acerca de não sermos “um país pequeno”, confinados na caravela do umbigo? O esplendor de Portugal não suplica que o levantemos hoje, de novo, entre as brumas da mais raquítica memória, com sonhos húmidos por Ourique ou Alcácer Quibir. “O problema é esse”, disse Rui Nunes numa entrevista. “Sair da pátria é relativamente fácil, escapar a nós próprios é que é difícil. Isto é, escapar daquilo que a pátria foi fazendo em nós e daquilo que nós somos. Disso é difícil escapar”. E, depois, “o poder é tão absurdo que só pode ser poder, os ditadores proliferam nas sociedades com mau-gosto, ai meu Deus, gemeu a puta no contracanto da esquina” (Rui Nunes, “Quem da pátria sai a si mesmo escapa?”, 1983, p. 91).

A inclemência de Rui Nunes nestas matérias merece ser citada com longo fôlego. Eis, pois, uma voz dissonante que tem, de facto, algo a dizer, algo que merece ser dito: “O patriotismo, o heroísmo, a bandeira, o hino, esses horrores todos, são palavras que me perturbam porque são geradoras de grande violência; uma pátria só existe quando existe outra pátria contra a qual aquela está. E isso é um horror. Portanto a guerra é outro horror que as pátrias geram. A pátria para mim é uma espécie de prostíbulo. […] A pátria envolve sempre não a alma, mas o corpo das pessoas. Manda as pessoas para a guerra, as pessoas morrem, é a morte que é exaltada no Soldado Desconhecido, é o hino que diz “contra os canhões”, é o corpo que está ali continuamente a defender uma abstracção, é o corpo que de certo modo se vende a uma abstracção. É o sexo enquanto prostituição. Não é o sexo só. É alguém que compra um corpo a alguém que vende um corpo, é esse negócio que é a pátria.” (Rui Nunes, entrevistado por Maria da Conceição Caleiro, na revista Cão Celeste, 2013).

Deste excurso de Rui Nunes à seguinte crónica de Daniel Oliveira, é só uma pequena dobra: “Sou antirracista radical. Porque não percebo que moderação pode haver perante a violência quotidiana do racismo. Porque não estou num ponto equidistante entre a vítima e o agressor. Porque o meu respeito pelas forças de segurança, ou por qualquer outro poder, não é independente do que façam. Porque sei que o que vemos na Grécia ainda não é o fim da linha. Nem o discurso oportunista de Ventura (que esta semana veio em defesa da corrupção de Steve Bannon, chamando-lhe “uma questão qualquer de angariação de fundos” e avisando a justiça portuguesa que nunca se atreva a investigar o Chega), o deputado que sem revolta geral propôs o confinamento especial para uma etnia. Não foi por causa dos que resistiram ao antissemitismo generalizado na Europa que ele se transformou numa indústria de ódio. Foi lentamente, tratando seres humanos como mercadoria indesejada. Por culpa da moderação conivente dos que acham que todos os extremos se tocam.” (“Radical contra a barbárie”, Expresso, 22-8-2020).

Imagem de fundo: fotografia de Valter Vinagre, do projecto Olha.

**

*

Se chegou até aqui é porque provavelmente aprecia o trabalho comunitário que temos vindo a desenvolver.

Cidadania e serviço público, a VILA NOVA é uma publicação diária digital generalista de âmbito regional, independente e plural. É também gratuita para os leitores porque acreditamos que a Informação e Opinião de qualidade, que ajuda a pensar e a decidir, é um direito de todos numa sociedade que se pretende democrática.

Como deve calcular, a VILA NOVA praticamente não tem receitas publicitárias. Mais importante do que isso, não tem o apoio nem depende de nenhum grupo económico ou político.

Você sabe que pode contar connosco. Estamos por isso a pedir aos leitores como você, que têm disponibilidade para o fazer, um pequeno contributo.

A Vila Nova tem custos de funcionamento, entre eles, ainda que de forma não exclusiva, a manutenção e renovação de equipamento, despesas de representação, transportes e telecomunicações, alojamento de páginas na rede, taxas específicas da atividade.

Para lá disso, a Vila Nova pretende pretende produzir e distribuir cada vez mais e melhor informação, com independência e com a diversidade de opiniões própria de uma sociedade aberta e plural.

Se considera válido o trabalho realizado, não deixe de efetuar o seu simbólico contributo – a partir de 1,00 euro – sob a forma de donativo através de netbanking ou multibanco. Se é uma empresa ou instituição, receba publicidade como forma de retribuição.

Se quiser fazer uma assinatura com a periodicidade que entender adequada, programe as suas contribuições. Estabeleça esse compromisso connosco.

Contamos consigo.

*

NiB: 0065 0922 00017890002 91

IBAN: PT 50 0065 0922 00017890002 91

BIC/SWIFT: BESZ PT PL

Obs: Envie-nos o comprovativo da transferência e o seu número de contribuinte caso pretenda receber o comprovativo de pagamento, para efeitos fiscais ou outros.

*