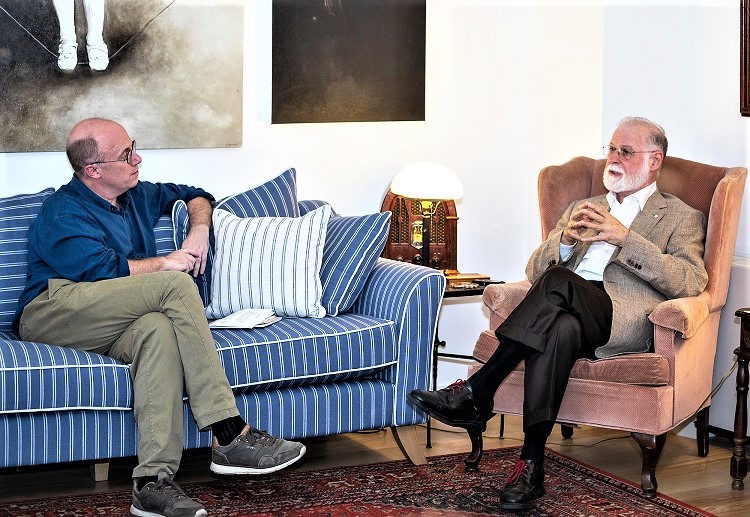

Conversei com Alberto Manguel numa sala ampla com vista para uma rua movimentada de Lisboa. Havia barulho de crianças, turistas e elétricos. A sua sala, ao contrário do que eu imaginava, não tinha livros. Só quadros e um piano a um canto. Perguntei-lhe pelo silêncio antes de lhe fazer a primeira pergunta. Depois deixámos a conversa correr e Manguel provou a razão de ser considerado o mais extraordinário entre todos os bibliófilos no mundo.

Senti que era mais do que um homem, mais do que um intelectual ou um autor de referência, mais do que o adolescente que lia para um Jorge Luís Borges já cego, mais do que o viajante que nunca se sentiu em casa em casa alguma, mais do que o antigo diretor da mítica Biblioteca de Buenos Aires. Ou até mais do que a criança que cresceu na companhia de uma ama que lhe ensinou o valor do conhecimento e da literatura.

Quando começou a responder às minhas perguntas parecia carregar a história do mundo, a história da literatura, a história da condição humana. Num certo sentido, Alberto Manguel é um oráculo do que somos, traz em si uma biblioteca mental que está, confessou-o a certa altura, praticamente cheia.

Falou da morte, do que espera que ela seja quando chegar. Falou da guerra e da importância e do poder dos livros. Falou do regresso dos fascismos. Falou de Deus que considera um personagem esmagador, o melhor dos elogios que poderia fazer. Falou da esquerda e da direita, escolheu os autores com quem gostaria de jantar e também os que amando como escritores detestaria conhecer. Falou, claro está, da mentira da verdade.

Entrevista conduzida por Luís Osório

A ficção supera a realidade muitas vezes. Em alguns casos, antecipa-a. Fahreneit 451 é um dos exemplos mais impressionantes. Lemos a distopia de Bradbury e torna-se impossível não pensar no que estamos hoje a viver.

Temos a tendência para achar isso, mas é um livro sobre todos os tempos. A história da leitura prova-nos, a história que leva o ser humano a queimar livros prova-nos, desde o tempo da Suméria e da Mesopotâmia, que o livro é sempre um inimigo simbólico. Hoje existe também a ideia de que somos mais civilizados, mais conhecedores dos direitos humanos, mais apaixonados pela liberdade do pensamento, mas nem isso é certo.

Nada certo.

Como não é certa a ideia de que a história está condenada a progredir, a avançar. É uma ideia absolutamente falsa; como a literatura aliás demonstra, o pensamento humano é um pensamento em espiral. Regressamos agora ao fascismo, um regresso que pensávamos totalmente impossível depois do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Só que não, o que observamos todos os dias vai ao encontro desta ideia de espiral, matamos e fazemos renascer ideias. Por isso, voltando atrás, a destruição dos livros existiu sempre.

Hoje existe também a ideia de que somos mais civilizados, mais conhecedores dos direitos humanos, mais apaixonados pela liberdade do pensamento, mas nem isso é certo.

Porquê?

Porque os livros representam a liberdade do pensamento. A liberdade de cada um poder pensar. Mas atenção, não é apenas a extrema-direita que queima os livros, também a esquerda o faz. Aliás, está a fazê-lo em muitos lugares e com diferentes pretextos. O pensamento liberal é um obstáculo para os extremismos de direita e de esquerda. Estamos a ver nos Estados Unidos uma “queima” de livros semelhante a vários momentos da história, livros que deixaram de poder ser ensinados, livros proibidos por novas censuras. A Metamorfose de Ovídio tem mulheres violadas e por isso não pode ser ensinado, lido, pensado.

Uma espécie de ditadura do politicamente correto.

Não diria isso porque os dois termos são falsos. Parece-me ser um cliché definir estas novas formas de censura como a consequência de um pensamento politicamente correto. Não é correto e não é político.

Até que ponto é este tempo uma antítese do que um escritor (um criador) precisa? Alguém que escreve ou lê precisa de silêncio e de desafiar uma ideia de profundidade, mas este tempo é de ruído permanente e de superfície.

Sem dúvida, não poderia concordar mais. Os valores da leitura, os valores da escrita também, são contrários aos deste tempo. O comércio é a essência e nessa essência predomina o que é imediato e fácil. A leitura leva tempo e é difícil, difícil no sentido positivo, a dificuldade tem uma conotação negativa.

E com um outro problema. Cada vez mais os leitores optam por obras, por textos, que vão ao encontro do que já conhecem, do que já pensam sobre o mundo.

Para o mercado, o consumidor não pode ser uma pessoa que reflete, tem de ser estúpido e a nossa cultura é cada vez mais a educação da estupidez. As crianças veem o mundo com grande inteligência e curiosidade e os nossos sistemas educativos consistem em travar essas duas qualidades primordiais. Sem isso, o sistema capitalista não poderia funcionar da mesma maneira.

Como saímos deste lugar em que a problematização não é bem-vinda, em que parecemos ter o horror pelo vazio, pela dúvida, pelo sonho até?

Não faço a menor ideia. Em todo o momento da história o ser humano encontrou obstáculos e arranjou forma de ultrapassar os obstáculos com a força da imaginação.

O que me está a dizer é que a imaginação é um instrumento de sobrevivência.

Também é, claro. O ser humano usou-a para conseguir imaginar novos caminhos, soluções. Mas o problema é o que vamos imaginar para sair da situação em que vivemos agora, esse é o ponto. Talvez os escritores estejam a imaginar soluções, quem sabe? Mas um escritor é sempre uma cassandra, o que está a dizer, regra geral, não é percebido pelos seus contemporâneos, só depois, só no futuro é que o mundo percebe que o caminho já estava aplanado para que o pudéssemos compreender. Espero que possamos ler os sinais a tempo.

E que tenhamos a arrogância de apostar em livros, projetos, ideologias que possam dar às pessoas o que elas precisam e não apenas o que elas querem. Arrogância no sentido de que nunca sabemos realmente do que elas precisam.

Sim, mas continuamos a contar histórias. Algumas sobre as sociedades futuras, outras construindo a partir do que já aconteceu, mas está tudo a acontecer no mesmo plano. É uma astrofísica de um tempo que não tem passado, presente ou futuro. Um tempo que inclui todos os tempos, sempre. A literatura pode representar esses universos e tempos paralelos. Nós escolhemos, é verdade. Mas na maior parte do tempo estamos a escolher o que nos oferece mais segurança, não o que nos diz para termos atenção ou o que nos inquieta com perigos ou ameaças.

Não é tão clara hoje a procura artística, criadora, literária. No século XX, existiram vários movimentos culturais que tinham o objetivo de transformar o mundo, de o virar do avesso.

Não se nota por não termos a distância, mas existem. Estamos sempre a imaginar novos caminhos, a imaginar soluções e descrições do nosso universo. Por vezes, vemos as raízes filosóficas. Por vezes, reconhecemos figuras que encorporam essas raízes. Por vezes, percebemos o quanto a ficção, os romances e as ideias são contaminadas por essas raízes e figuras. A relação entre o pensamento filosófico e a ficção é algo que foi já descrito por Platão, que nos disse que a ficção não pode fazer um relato fiel da realidade por não passar de um artifício. Mas este é também um tempo com enormes potencialidades, um mundo tecnológico que faz nascer novos instrumentos com muitas ficções, muitas histórias que descrevem os perigos e as vantagens de um mundo novo. Não deixa de ser um novo diálogo entre a ficção e a realidade, não se esqueça de que a atual revolução tecnológica é alicerçada na visão de (William) Gibson, que em Neuromancer e noutros livros, inventou os conceitos de cyberspace ou de Inteligência Artificial, que passaram a ser familiares e correntes entre a comunidade científica.

Estava a ouvi-lo e a pensar que combatemos numa guerra que também é cultural. E se também é cultural não deixa de ser um território em que os criadores matam e morrem com o que escrevem, pensam, cantam, pintam.

O estado de guerra é o estado normal da humanidade. Sempre estivemos em guerra, os momentos de paz são muito raros. E mesmo na Europa do pós-guerra, a Europa que fala do mais longo período de paz, não leva em linha de conta as guerras que continuaram a acontecer um pouco por todo o lado. É uma ideia falsa, os ingleses definem isso como “wishful thinking”, mais um desejo do que uma realidade. O que deve então fazer um escritor num estado de guerra?

O que no escritor é original e verdadeiramente único nesse combate?

O escritor está em diálogo com a sua obra, esse diálogo é que é determinante. Rimbaud testemunhou a guerra, os seus olhos viram o que viram, mas não escreveu sobre isso, escreveu a partir do seu centro, a partir das suas perguntas sobre certos temas existenciais, mas nós ao lê-lo podemos entender a angústia do seu tempo (e do nosso), podemos pensar ao lê-lo sobre os nossos problemas éticos e sociais.

O poder da literatura, o poder que tem sobre o tempo.

A literatura não é um dogma, a literatura não é um discurso político, a literatura depende da ambiguidade para poder ser lida de geração em geração. Não conhecemos verdadeiramente a situação política e social da época de Gilgamés, mas podemos ler e compreender o poema de Gilgamés com os olhos do nosso tempo, o conflito de civilizações e a condição humana estão lá e os nossos olhos conseguem ler e compreender. O diálogo com os mortos, a questão do poder absoluto ou a empatia como modo de prevalecer e sobreviver são questões que encontramos em Gilgamés.

Falou de vários conceitos que prevalecem, várias palavras, estados, ambições. A “felicidade” é uma palavra corrente e sempre presente, mas diabolizada pelos criadores, qualquer possibilidade de alcançar a felicidade enquanto estado permanente representaria a morte da criação.

É como na canção de Vinicius de Moraes: “Tristeza não tem fim/Felicidade sim”. Desde o Livro de Job que nos perguntamos, que nos interrogamos, que nos definimos pela interrogação. Porquê aqui, porquê agora, porque nos aconteceu isto e aquilo, o que fiz para merecer isto, porquê. O nosso universo é antropomórfico, um universo que sente, reflete, que tem uma relação connosco, com o que somos. Mas o universo nada tem que ver com isso, nada tem que ver connosco, é uma entidade totalmente impessoal, o universo nasceu, continua e talvez acabe sem sequer olhar para o nosso destino. O diálogo com o universo foi uma invenção nossa porque o universo não terá certamente qualquer interesse nestes pequenos bichos que vivem num lugar perdido na Galáxia.

Há umas semanas, numa conversa com cientista Manuel Sobrinho Simões, falávamos dos vírus que não são seres vivos, mas que se comportam como se existisse algures no que são um modo qualquer de inteligência.

Estamos estruturados para comunicar através da linguagem e é por isso que atribuímos linguagem a tudo. Falamos do temperamento da natureza e do indizível do único modo que conhecemos e sabemos. Mas a natureza não se exprime através da linguagem.

O que criamos então?

Metáforas que nos ajudam a contar uma história. Recebemos no nosso cérebro impressões fragmentárias do mundo, impressões sem coerência, impressão de cor, de frio, mas no meu cérebro estou a fazer uma narração de tudo isto. Digo que é azul, que é uma cadeira que serve para uma pessoa se sentar e assim sucessivamente. Construímos essa narração para dar uma coerência a nós próprios e ao universo, uma coerência que o universo não tem.

Sempre o nosso modo de olhar, os fragmentos que saem de cada um dos olhares. Na minha narração está sempre a forma de contar de John Ford. Em O Homem que Matou Liberty Valence, Ford repete no final uma das primeiras cenas do filme, colocando a câmara/olhar noutro lugar, e só aí percebemos que a verdade era oposta à que imaginámos desde o primeiro momento.

Por isso é que a literatura policial é um modelo de toda a literatura.

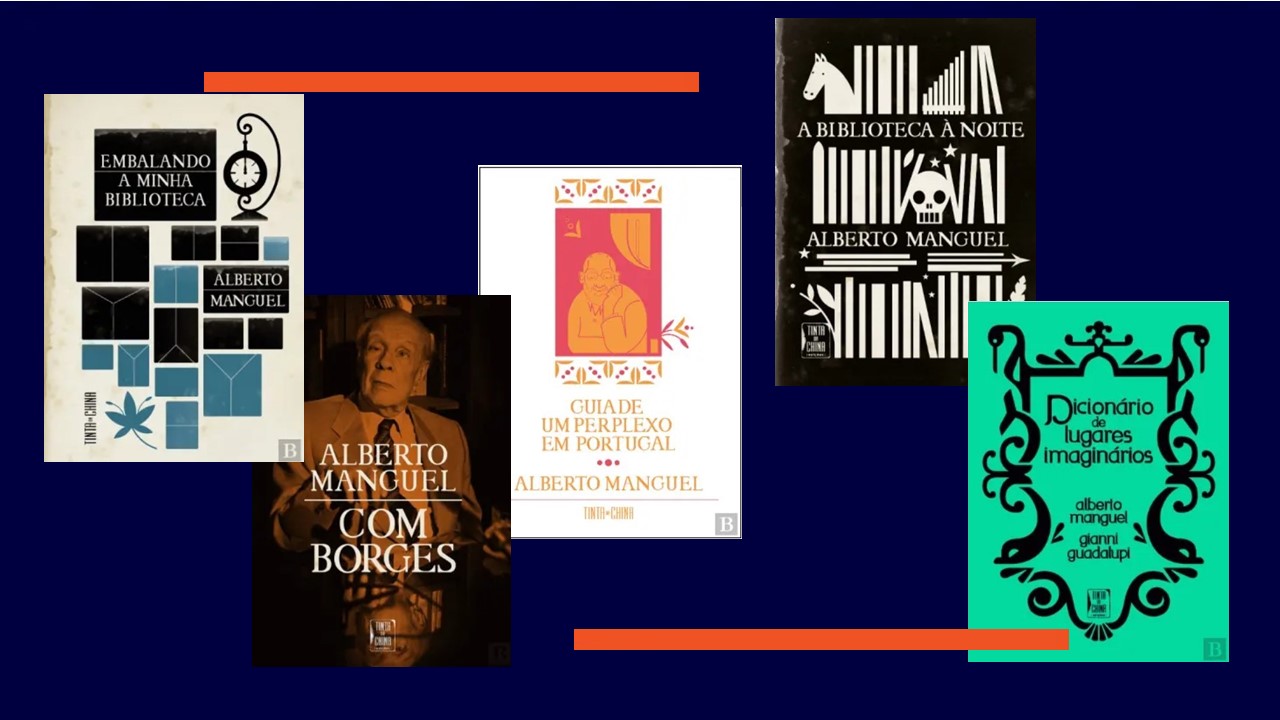

No seu Dicionário de Lugares Imaginários, que escreveu com Gianni Guadalupi, existe uma tentativa de encontro com a pureza daquilo que somos, a qualidade de conseguirmos ver o que não existe.

Mas sabe uma coisa? Eu não escolheria viver em nenhum desses lugares, são todos terríveis. Éramos muito jovens quando fizemos esse livro, tínhamos tempo para ler milhares de páginas, tempo para procurarmos detalhes em romances. Esses lugares não representam um modelo para uma sociedade ideal, uma sociedade em que eu realmente gostasse de viver.

Falava-lhe da pureza do olhar, do encantamento que encontramos nas crianças. Sei que gosta particularmente de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll…

Há uma inocência muito particular num leitor que inicia a leitura. Inocência de descobrir uma história, de acreditar nessa história. Quando eu era pequenino descobri que a voz que nos contava a história não era, necessariamente a voz do autor. Recordo uma voz que lia A Ilha do Tesouro e lembro-me de ter ficado tristemente surpreendido ao perceber que aquela voz não era de Stevenson, mas de um ator chamado Jack Hawkins. Fiquei chocado, uma parte da inocência morreu ali. Mas falou-me de Alice e os livros de Carroll não são inocentes, Alice é uma personagem com a necessidade da lógica da razão que têm os adolescentes, os adolescentes acham que o mundo dos adultos é absurdo, acham que as regras não devem ser seguidas, não percebem sequer a lógica. E Alice está constantemente a interrogar as ações e no final do primeiro livro acaba por confrontar o Rei com o absurdo do que acabou de dizer. Ela não quer fazer parte daquele jogo de loucos — o Gato Risonho informa-a que se ela for para a esquerda encontrará o Chapeleiro Louco, se for para a direita encontrará a Lebre Louca e Alice diz ao Gato Risonho que não quer ir com loucos, mas o Gato diz-lhe que ela não pode fazer outra coisa por ali serem todos assim.

Também Alice pode ser lida em função do nosso tempo e das nossas tragédias.

É uma descrição da nossa sociedade, o que está a fazer a literatura é colocar-nos em espelho perante a loucura. Desde o primeiro momento da literatura damos nomes à enormidade do que estamos a viver, do que estamos a pensar, do que estamos a dizer também.

Permita-me que volte aos filmes, à complementaridade entre o cinema e a literatura. Há um filme de Robert Rossen, Lilith e o seu Destino, em que a personagem de Jean Seberg, doente mental por quem Warren Beatty está apaixonado, faz uma pergunta esmagadora, “What’s so wonderful about reality?”.

Sim, sim, absolutamente. O problema é quando acreditamos que a realidade é uma descrição realista do mundo. A realidade é quase o oposto disso. Nas nossas vidas, em todas as vidas, vivemos momentos de casualidades, de encontros estranhos, de notícias incríveis e pesadelos injustificados…

Há quem defina tudo isso com uma ideia de transcendência.

Mas tudo isso, o modo como nos acontece, como o pensamos é interessante e maravilhoso. Para Picasso o grande milagre é que quando entrava no banho o seu corpo não se dissolvia na água. Estamos a viver milagres todos os dias, cada momento é um milagre que acaba na morte. Vários romances falam disso.

Que romance lhe veio agora à cabeça?

The Green Child, de Herbert Read. Há a descoberta de um agente que vive debaixo da terra, a descoberta que o sentido da vida passa por nos convertermos em pedra. Viemos do pó, voltamos para o pó, é esse o sentido humano, a literatura está constantemente a dizê-lo. Um pensador da Idade Média definiu a vida humana como o voo de um pássaro que entra numa sala iluminada vindo da noite mais escura. Somos essa breve passagem na sala iluminada, essa é uma poderosa imagem do que é a nossa vida.

Quando foi a última vez que pensou em Deus?

Eu leio um bocadinho de A Divina Comédia todas as manhãs. Todos os dias penso em Deus. É um personagem maravilhoso da história da ficção, um personagem que evolui do Antigo para o Novo Testamento. Jack Miles é um teólogo muito interessante e que no seu livro Deus. Uma Biografia faz a leitura de Deus do Génesis até ao momento em que sacrifica o seu filho em nome dos pecados do mundo. Não creio em Deus como um religioso, mas continuo fascinado por uma das melhores histórias que foram alguma vez escritas.

Se tivesse que salvar cinco, seis ou dez livros de um incêndio que destruiria todos os livros do mundo, salvaria a Bíblia?

Fizeram essa pergunta a Jean Cocteau e ele respondeu que salvaria o fogo. Não sei. Todos os dias a minha lista seria diferente. Alguns livros estão sempre comigo. Alice, Dom Quixote, A Divina Comédia, Rei Lear, os poemas de San Juan de La Cruz.

Na peça By Heart, Tiago Rodrigues inspira-se na cegueira da sua avó para nos contar uma história maravilhosa. A avó, sabendo que deixará de ver, fixa todas as palavras de um livro para continuar a ler mentalmente depois de cegar. Que livro escolheria se deixasse de ver?

Comecei a ler em criança. Tenho uma biblioteca na minha cabeça, uma biblioteca demasiado grande. Não creio que precisasse.

O que procura ler quando lê?

Releio mais hoje. Não tenho agora a ambição ou a curiosidade de ler tudo como antes. Desejava ler absolutamente tudo. Hoje, pelo contrário. Quero menos. Releio os clássicos, mas continuo a gostar de descobrir autores novos. Confesso-lhe que são poucos os que ficam na minha biblioteca mental. Na Divina Comédia, Dante diz-nos que há muito poucas cadeiras vazias no lugar onde estão as almas que se salvaram, é um pouco como eu com os novos livros que abro. Na minha biblioteca mental as prateleiras têm muito poucos lugares vazios.

E viagens? O Alberto passou por muitos países…

Demasiados.

Israel, Argentina, Canadá Itália, França. Inglaterra, Taiti e agora Portugal. Que lugar é o seu?

Não é geográfico. É um país mental composto pela experiência temporal nesses lugares. Falou de Israel, mas a Israel que conheci aos três ou quatro anos não existe, só existe em mim. A Argentina da minha adolescência, a França e a Itália da minha juventude, o que lhe posso dizer? Esses países já não existem.

É como um livro marcante que tenha lido há 50 anos.

Claro. Se o for ler agora será outra coisa. Os livros têm a imortalidade que nós lhes damos cada vez que os abrimos. A minha relação agora, profundamente sincera, é com Portugal. Sei que a generalidade das pessoas recorda o seu primeiro amor, mas no meu caso, não. No meu caso é o último amor. Estou muito agradecido pela generosidade com que me receberam, a mim e aos meus livros.

Espera partir daqui para o último lugar imaginário?

Ah, sim. Espero sinceramente que este seja o último capítulo da minha vida. O capítulo com que terminará o meu romance. Um grande romance pode ser infinito, mas um bom livro tem de acabar e espero que termine em Portugal.

E será um bom final, um “happy end”?

Espero que sem dor, não gostaria que fosse um final com dor física. Mas a última frase do livro, o momento antes de fechar, o momento em que a morte baterá à porta, não me provoca qualquer receio, pelo contrário.

Curiosidade?

Muita curiosidade de perceber como será. Foram os livros que me ofereceram as palavras que são as chaves de entendimento do mundo e de todas as experiências que tive ou sonhei ter. Também aprendi nos livros que as palavras são morte e espero que quando ela chegar eu possa com ela falar.

Voltar a falar com Jorge Luís Borges numa qualquer livraria imaginária.

Seria bom.

Lembra-se do dia em que o viu pela primeira vez?

Lembro, mas não quero empolá-lo. Não foi um momento dramático. Sabe, eu era adolescente, tinha 15 anos e era arrogante. Tudo o que acontecia no mundo se centrava em mim.

Um adolescente, portanto.

Um puro adolescente. Sabia que era um escritor importante, mas não era para mim impressionante, não o mitificava. Já há uns poucos anos, aqui em Lisboa, quando conheci Eduardo Lourenço foi um momento extraordinário. Uma das pessoas mais generosas que encontrei. Usava a sua inteligência para que os outros pudessem brilhar, para os iluminar. A partir de determinada altura, lá está, deixei de ser adolescente.

Tem saudades do tango que só se pode dançar em Buenos Aires?

Como não? Mas a minha Argentina é nostálgica, só habita na minha cabeça, uma memória que fui inventando.

E da sua ama?

A Eline. Uma mulher extraordinária, tive muita sorte pois ela ocupou-se da minha infância 24 horas por dia, sete dias por semana. Não tinha de a dividir com os meus irmãos, ela existia para mim. Viajava comigo, ensinava-me, comia comigo, dormia comigo. Só tinha um único defeito, não tinha qualquer sentido de humor, o que se entende, pois fugira da Alemanha nazi. Fora formada na cultura alemã, era essa a sua matriz, os judeus da Europa não faziam confusão entre o nazismo e a cultura alemã. E ela era obsessiva com isso, para ela um rapaz com três ou quatro anos deveria ser formado nessa matriz.

A Eline foi o seu Aristóteles.

Com a vantagem de a Eline ser certamente mais afetiva do que Aristóteles que, como sabemos, não acreditava nos afetos.

Nem tinha, ao que se sabe, sentido de humor.

Ao contrário de Platão. Não gostaria de conhecer Aristóteles ou Dante, que era demasiado orgulhoso. Não devemos fazer confusão entre autores e obra. Leio todos os dias A Divina Comédia, mas não me apeteceria conhecer Dante. Robert Louis Stevenson, sim. Pelo sentido de humor, pela ética, pela empatia, pela energia intelectual e espiritual.

Que nome escolheria para jantar amanhã entre todos os nomes da sua biblioteca mental?

Talvez Stevenson. Talvez juntasse à mesa Santa Teresa de Ávila, que tinha um humor extraordinário. E Júlio Verne. Seria um belo jantar.

Obrigado.

1ª Página. Clique aqui e veja tudo o que temos para lhe oferecer.

Obs: texto previamente publicado em Blogue Somos Livros, da Bertrand (pt 1 e 2), tendo sofrido ligeiras adequações na presente edição.

Imagens: BSL

A felicidade de estar vivo através d’ ‘As Cidades Invisíveis’

1ª Página. Clique aqui e veja tudo o que temos para lhe oferecer.

Lançada a primeira grande coleção de livros de Botânica em Português