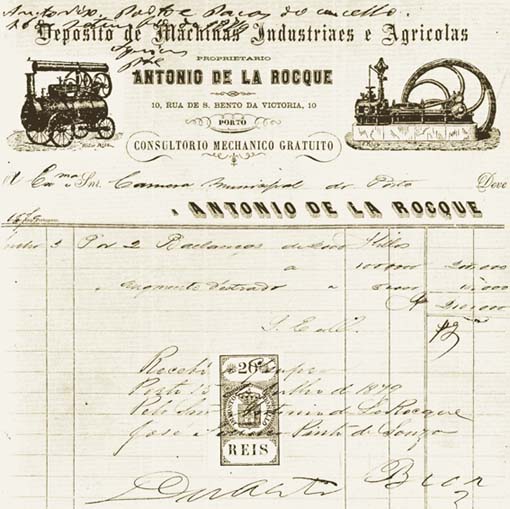

A decadência das azenhas e moinhos tradicionais no Vale do Ave foi consequência de um conjunto de fatores de ordem tecnológica, socioeconómica e ambiental. A evolução tecnológica da indústria de moagem, o surgimento de novas fontes de energia, os baixos rendimentos da moagem tradicional em comparação com as novas indústrias de moagem, a quebra geracional da profissão de moleiro, e, por último o flagelo da poluição dos nossos rios, acentuada na década de 1980, com o progresso da industrialização. Estes foram fatores decisivos para os moinhos tradicionais entrarem num processo decadente, que os conduziu, ao longo das últimas décadas, à runa, e, em muitos casos ao desaparecimento.

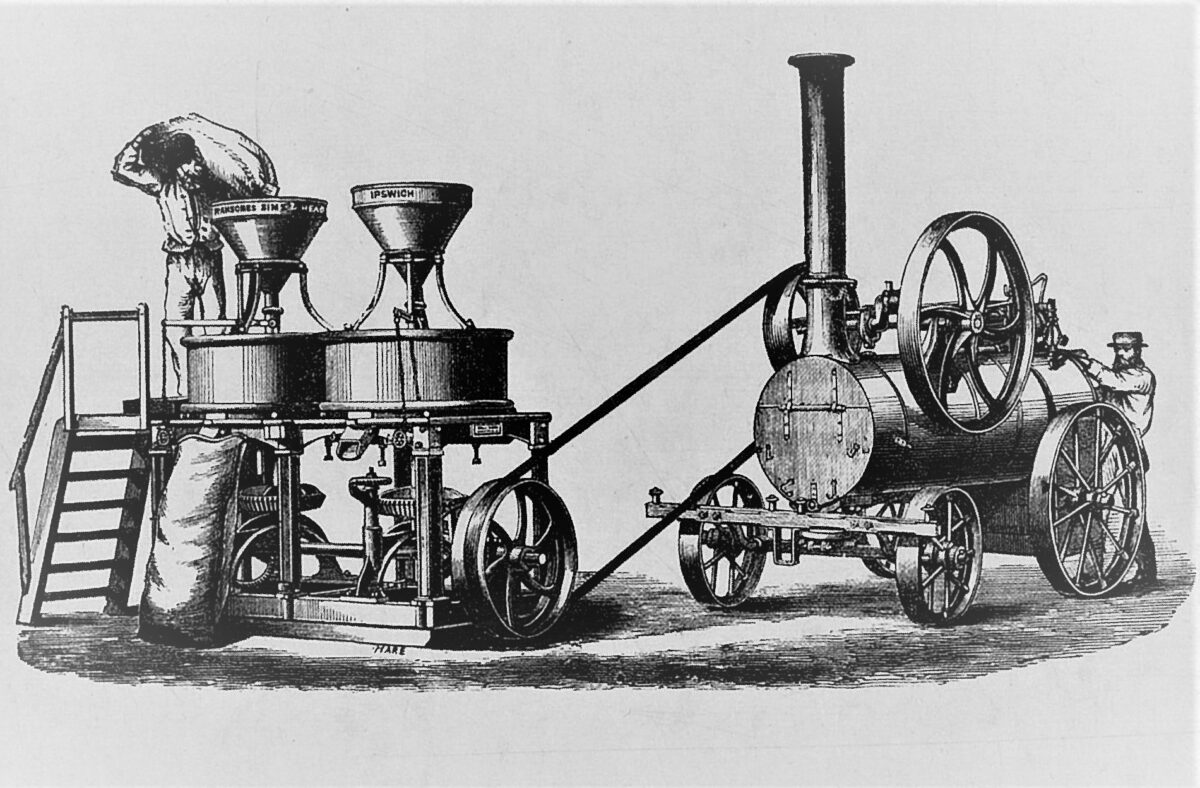

Os primeiros sinais desta mudança de paradigma entre o sector tradicional/industrial ocorreram com a revolução industrial, nomeadamente com a evolução tecnológica no sector da energia e o surgimento de novas máquinas de moagem. Apesar de tardarem a afirmar-se no nosso país, com avanços e retrocessos ao longo de várias décadas, foram a pouco e pouco, instalando-se nos principais centros urbanos, as primeiras «Fábricas de Moagem». Inicialmente o vapor, depois a combustão, e, mais tarde a eletricidade. Estes passos tecnológicos, relacionados com as fontes de energia, viriam a libertar, definitivamente, a atividade moageira da dependência energética dos rios podendo assim, convenientemente, instalar-se na periferia dos grandes centros urbanos, próximo dos principais consumidores de farinha.1 Em 1854, na cidade do Porto existiam apenas três fábricas de moagem acionadas por máquinas a vapor. Eram elas a Fábrica do Bicalho, a de Pinto Basto e a de José Barbosa, na rua Fernando Tomás. Nesse mesmo ano surge, na rua da Restauração, a primeira «Companhia de Moinhos a Vapor – Ceres», que viria a ter um início de história atribulado e sem o sucesso desejado.2

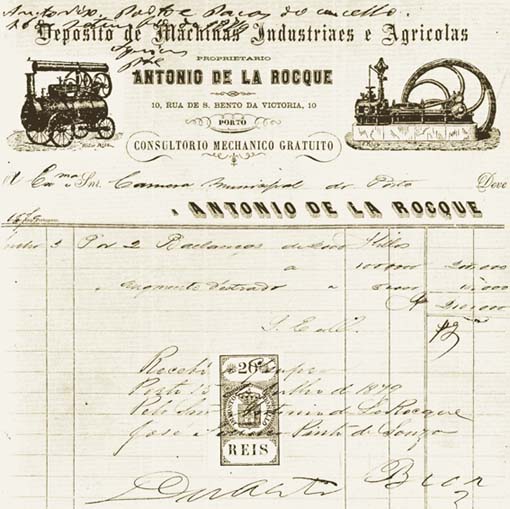

Estas primeiras instalações de moagem industrial, acionadas por máquinas a vapor, tiveram um começo sem grande afirmação económica, devido ao elevado investimento inicial e ao escasso conhecimento sobre a operacionalidade das novas “machinas a vapor”. Na década de 1870, começaram a surgir, de modo disperso, na periferia do Porto, pequenas unidades fabris dedicadas à moagem, nomeadamente, na Maia – a Fábrica de António de La Rocque com motor de 10Cv; em Vila do Conde – a Fábrica de José Joaquim Figueiredo e Faria com motor a vapor de 10Cv; na Póvoa do Varzim – a Fábrica de António Gonçalves Ribeiro com motor a vapor com 7Cv; em Vila Nova de Famalicão – a Fábrica de José Julião Bouças com um motor de 15Cv; em Penafiel – a Fábrica de Francisco José Antunes Júnior com um motor a vapor com 15cv; entre muitos outros exemplos. Estes casos pioneiros do uso do vapor na moagem de cereais, parecem surgir pela iniciativa empreendedora de empresários dedicados ao setor da moagem, ou mesmo, pela necessidade de alguns moleiros, que procuravam soluções para colmatar a paralisação da atividade durante o verão, devido à escassez de água, ou, mesmo no inverno durante as cheias. Por exemplo a Fábrica de António de La Rocque, no município da Maia, usava uma roda hidráulica acionada pela água do rio Leça, alternadamente com uma nova máquina a vapor, que acionava três casais de mós, utilizada essencialmente durante o Verão.3

Estas primeiras instalações de moagem industrial, acionadas por máquinas a vapor, tiveram um começo sem grande afirmação económica, devido ao elevado investimento inicial e ao escasso conhecimento sobre a operacionalidade das novas “machinas a vapor”. Na década de 1870, começaram a surgir, de modo disperso, na periferia do Porto, pequenas unidades fabris dedicadas à moagem, nomeadamente, na Maia – a Fábrica de António de La Rocque com motor de 10Cv; em Vila do Conde – a Fábrica de José Joaquim Figueiredo e Faria com motor a vapor de 10Cv; na Póvoa do Varzim – a Fábrica de António Gonçalves Ribeiro com motor a vapor com 7Cv; em Vila Nova de Famalicão – a Fábrica de José Julião Bouças com um motor de 15Cv; em Penafiel – a Fábrica de Francisco José Antunes Júnior com um motor a vapor com 15cv; entre muitos outros exemplos. Estes casos pioneiros do uso do vapor na moagem de cereais, parecem surgir pela iniciativa empreendedora de empresários dedicados ao setor da moagem, ou mesmo, pela necessidade de alguns moleiros, que procuravam soluções para colmatar a paralisação da atividade durante o verão, devido à escassez de água, ou, mesmo no inverno durante as cheias. Por exemplo a Fábrica de António de La Rocque, no município da Maia, usava uma roda hidráulica acionada pela água do rio Leça, alternadamente com uma nova máquina a vapor, que acionava três casais de mós, utilizada essencialmente durante o Verão.3

Em 1877 é criada a «Companhia de Moagens de Santa Iria» que de acordo com o Inquérito Industrial, começou a operar com quatro moinhos, e, em 1881 dispunha de treze, estando à data prevista a instalação de mais três, todos eles acionados por máquinas a vapor. Neste período várias «Fábricas de Moagem» laboravam por todo o País: «A Fábrica do Caramujo de Manuel José Gomes, com dezoito pares de mós; a Fábrica de João de Brito, no Beato, com treze pares de mós; a Fábrica de Bello & Formigaes, na Pampulha, com quinze pares de mós; a Fábrica de Martins, Á Estrella, com quatro pares de mós; a Fábrica do Bom Successo com seis pares de mós; a Fábrica de Sacavem com dois pares de mós e a Fábrica de Luis Sousa, na rua do Barão, com três pares de mós».4

«O industrial João de Brito instala no Convento do Beato uma moenda de cereais, acentuando-se cada vez mais o investimento na área da indústria de cereais. A importação de modelos técnicos e arquitectónicos estrangeiros são disso exemplo. A instalação do modelo de uma moagem Austrohúngara ocorreu por volta de 1881».5

Apesar da proliferação destas unidades fabris de grande escala – urbanas – acompanhadas de unidades fabris de pequena escala dispersas pelo território – rural -, geraram uma concorrência direta, mas pontual, com as azenhas e os moinhos, principalmente pela sua permanente operacionalidade, durante os períodos de seca e cheias. No entanto tudo indica que inicialmente não tive um significativo impacto na atividade tradicional do moleiro, pelo menos no Vale do Ave, no final do século XIX, como demonstra o Inquérito Industrial. Em Vila do Conde coexistiam nesse período quatro moagens a vapor, e, continuavam a laborar 168 azenhas e 42 moinhos de rodízio acionados pela energia da água.6 Em Santo Tirso a profissão moleiro tradicional exercida em azenhas e moinhos era a segunda mais empregadora do município, com 192 moleiros em atividade.7 Em Vila Nova de Gaia a realidade era semelhante a Vila do Conde. Existiam nesse período duas moagens a vapor e uma elétrica, e, continuavam a laborar 162 azenhas e moinhos hidráulicos.8

«A partir de meados do século [XIX], até à década de 70 decorreu, pois, um tempo que foi a criação da Fábricas de Moagem; de seguida, nas décadas de 70, 80 e 90, os capitais avolumaram-se no sector, arrancando para a formação de Companhias que, tudo o indica, foram os responsáveis pela introdução das técnicas moageiras mais avançadas. As moagens passaram a ter uma crescente capacidade de farinação e os moageiros foram acumulando influência económica e política e, também… animosidades!»9

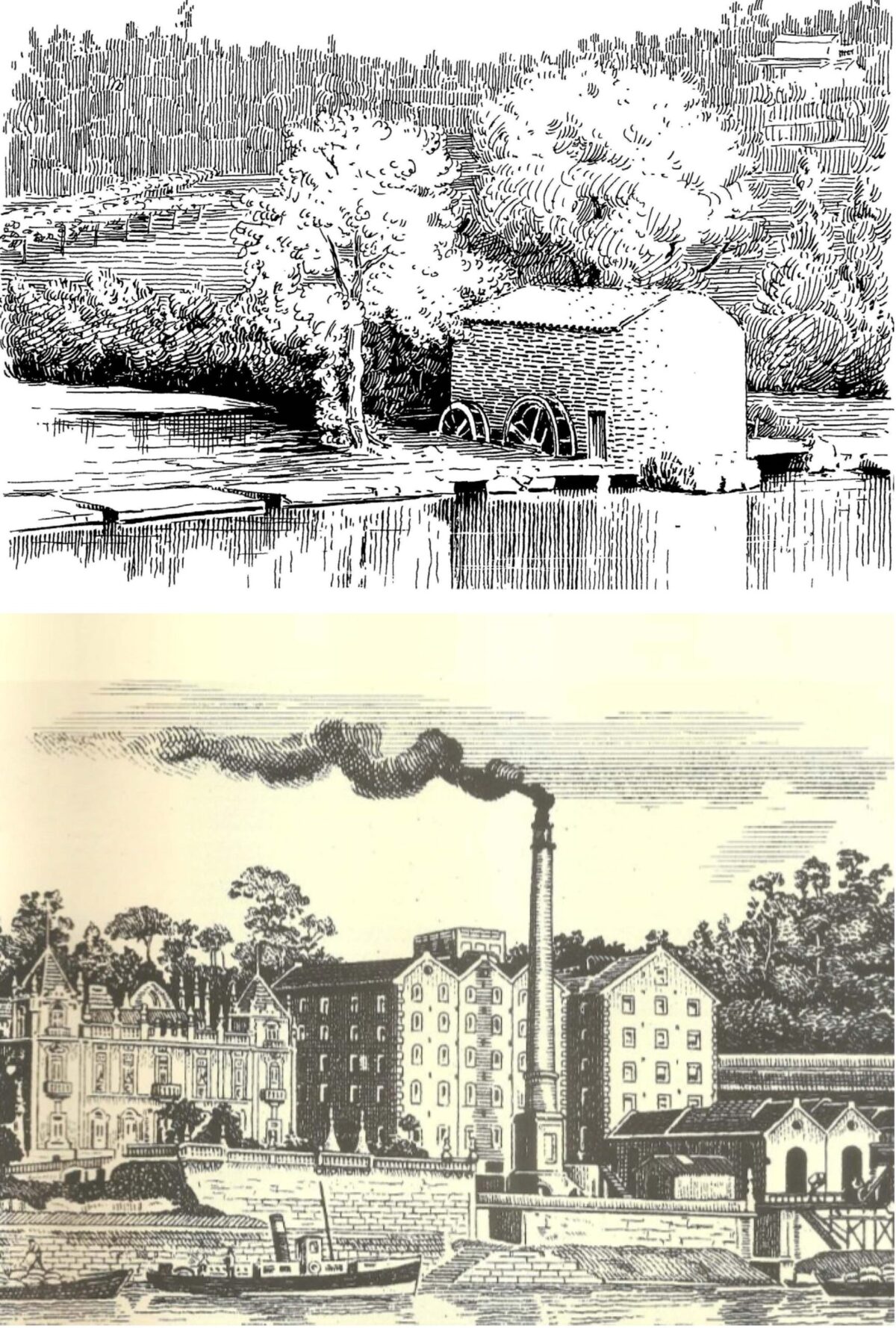

Com a criação das «Companhias de Moagem», na viragem do século XIX para o XX, impulsionadas por individualidades influentes no meio urbano, surgem verdadeiras «Fábricas de Moagem» com crescente capacidade produtiva, mas acima de tudo, com acesso privilegiado ao mercado da importação de cereais e controlo do comércio urbano de farinhas. Começou-se assim a desenhar uma verdadeira afirmação económica das «Fábricas de Moagem» sobre os «Moinhos Tradicionais».

Mais tarde, com a Eletrificação Nacional, iniciada no final do século XIX, mas, com uma verdadeira expansão em meados do século XX, surge uma nova etapa na industrialização do sector da moagem. Com a eletricidade aplicada à moagem de cereais assistimos a uma verdadeira expansão da indústria com evidente impacto económico na moagem tradicional.

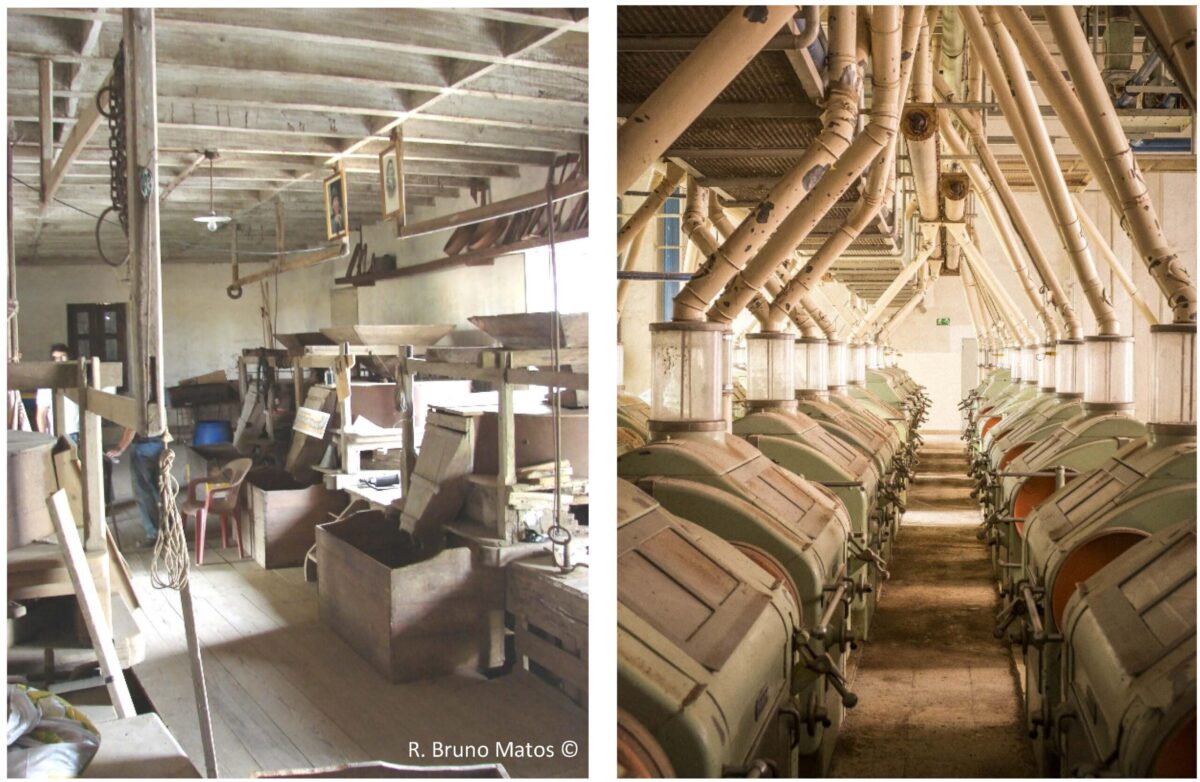

Das Fábricas, para as Companhias, e, finalmente as Indústrias representaram a evolução tecnológica, nos últimos 150 anos, da moagem em Portugal, com um impacto incontornável na atividade tradicional das azenhas e moinhos que comportaram durante séculos tradições, saberes e uma cultura enraizada ao longo de várias gerações, nomeadamente também no Vale do Ave. Com a eletrificação do país, as indústrias expandem-se dos centros urbanos para as periferias, de forma disseminada, conquistando o comércio local dominado pelas azenhas e moinhos, concorrendo diretamente com o moleiro tradicional. Na Trofa, foi instalada em 1922 a empresa «Industrial da Trofa, Limitada» para a moagem de cereais de trigo com recurso a uma máquina a vapor. «A primeira transformação foi nos anos quarenta do século XX, quando […] se passou de uma linha de quatro moinhos para nove e se desactivou a máquina a vapor passando a utilizar a energia eléctrica».10

Nos centros urbanos a indústria de moagem crescia a um ritmo elevado, como podemos verificar o exemplo da “Moagem Ceres, A. de Figueiredo & irmão, S.A.R.L.”, sediada na freguesia de Campanhã, na cidade do Porto. «Em 1965, nas Bodas de Ouro da Sociedade, foram inauguradas as novas máquinas e actuais instalações sendo o grande impulsionador desta reforma o Administrador Arnaldo de Figueiredo. A partir daí, a Moagem Ceres foi crescendo a um ritmo impagável, adoptando sempre a mais moderna tecnologia existente, de modo a satisfazer as crescentes necessidades do mercado».11

Estes empreendimentos industriais, cada vez mais consolidados, apostavam na importação em grande escala de cereais e numa produção massificada de farinha para alimentar o mercado urbano, em franco crescimento demográfico. Instalaram-se nas

principais cidades, em locais estratégicos, conectados com os caminhos-de-ferro para otimizar as cargas e descargas de cereais e farinha, mas também para reduzir custos de transporte e distribuição. Deste modo, dominavam por completo o mercado da farinha, com preços competitivos e impossíveis de alcançar com uma produção tradicional. Gerou-se uma evidente concorrência económica, difícil de contrariar pelos moleiros, mesmo usufruindo de uma fonte de energia gratuita, e, argumentando a qualidade superior da farinha tradicional, obtida sem recurso a processos mecânicos, moída lentamente em mós de pedras. Além disso, os moleiros nas décadas de 1940 e 1960 viram-se forçados a legalizar a sua atividade de moagem, com fiscalizações apertadas, que obrigavam à regularização dos impostos, a somar às despesas relacionadas com a preservação da azenha, do moinho e do açude, bem como, a manutenção permanente dos engenhos de moagem.

Para agravar este contexto desfavorável, em 1962 ocorreu uma das maiores cheias do rio Ave, de que se tem memória, arruinando inúmeros exemplares ao longo do rio Ave e afluentes. Muitos destes casos não tiveram capacidade económica de se reerguerem, como aconteceu com a Azenha da Esprela, localizada na freguesia de São Martinho de Bougado, município da Trofa. Esta Azenha documentada em 1492,12 no Cabido da Sé do Porto, após os danos sofridos com a cheia de 1962, ficou remetida à ruína, e, atualmente só restam as suas fundações.

Além das dificuldades económicas relacionados com a atividade tradicional da moagem, a partir da década de 1980 e 1990, os rios da bacia hidrográfica do Ave sofreram um atentado ambiental sem precedentes, com a poluição das águas, originada pela industrialização do Vale do Ave, a reduzida rede de saneamento básico existente nos municípios e a inexistência de tratamento de esgotos no sector agrícola e pecuário.

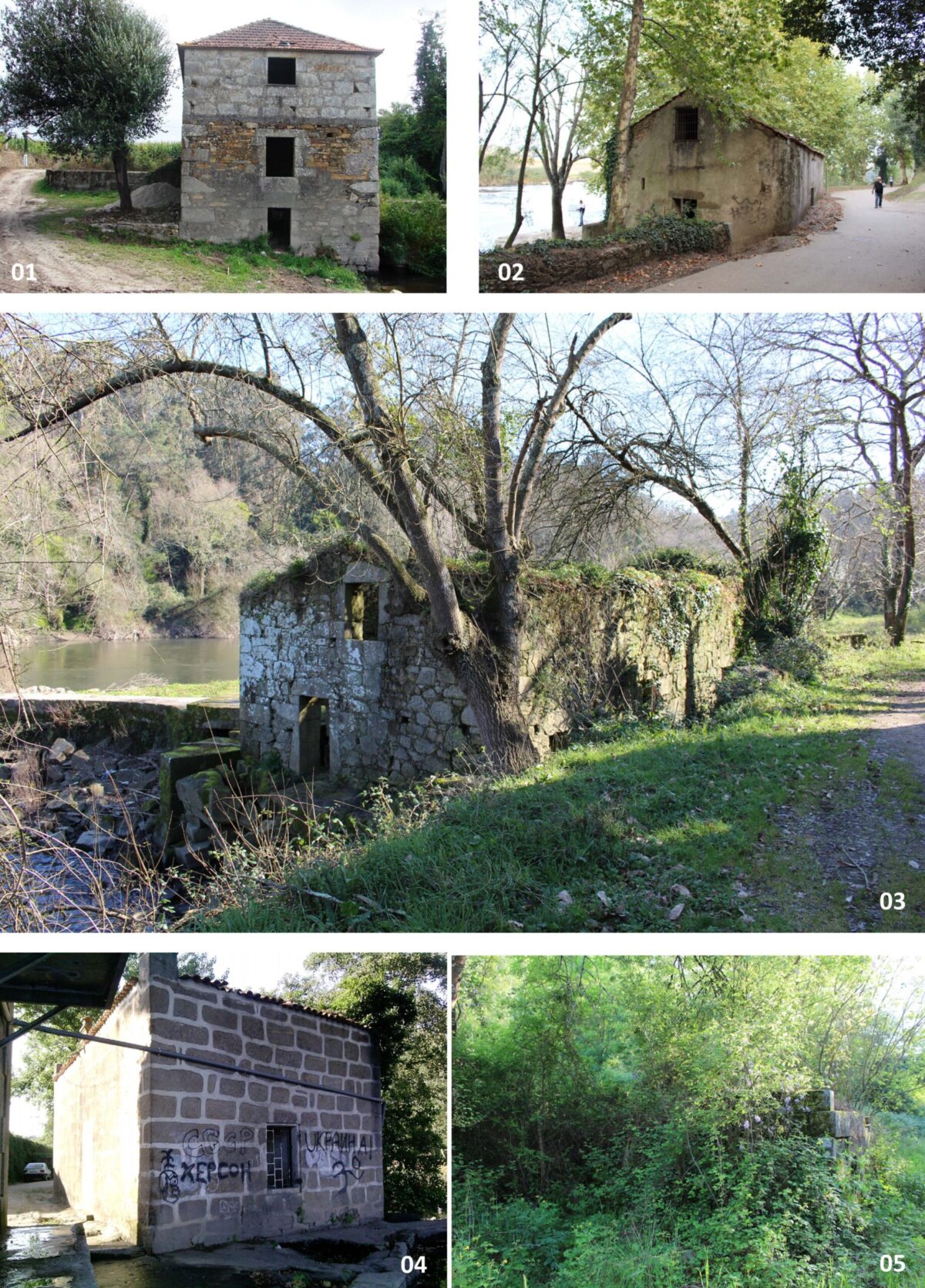

Este conjunto de fatores desencadeados nas últimas décadas do século XX, foram devastadores para o património molinológico constituído pelas azenhas e moinhos tradicionais, que a pouco e pouco, encerram portas, quebrando assim uma secular atividade, transmitida de pais para filhos, ao longo de várias gerações. Contudo, no Vale do Ave subsistiram alguns casos excecionais, que se mantiveram em funcionamento até mais tarde, onde destacamos: as Azenhas de Ponte d’Ave geridas pelo moleiro Américo Gonçalves, encerradas na década de 1980, localizadas na margem direita e leito do rio Ave, na freguesia de Bagunte, município de Vila do Conde; o Moinho de São Marçal, gerido pelo moleiro Joaquim Ramos, encerrado na década de 1990, localizado na margem esquerda do rio Pelhe, na freguesia de Esmeriz, no município de Vila Nova de Famalicão (atualmente reabilitada); A Azenha de Bairros, gerida pelo moleiro Joaquim Portela encerrada na década de 2000, localizada na margem esquerda do rio Ave, na freguesia de São Tiago de Bougado, no município da Trofa; e, por último, o Moinho da Ribeira de Friães gerida pelo moleiro Joaquim Peniche Azevedo, encerrado na década de 2020, localizado na margem direita da ribeira de Friães, na freguesia de Bagunte, município de Vila do Conde. Atualmente com a excepção do reabilitado Moinho de São Marçal, localizado na freguesia de Esmeriz, município de Vila Nova de Famalicão, e, de um, ou, outro caso isolado, as azenhas e moinhos encontram-se maioritariamente em ruínas, devolutos e sem função, esquecidos ou abandonados, mas com um elevado valor sociocultural e patrimonial que deveria ser aproveitado, preservado, salvaguardado e valorizado.

Com base na análise dos dados documentais e cartográficos cruzados com o levantamento in loco das estruturas existentes, ao longo do rio Ave, nos municípios de Vila do Conde, Trofa, Vila Nova de Famalicão e Santo Tirso foram identificadas 84 azenhas e 51 açudes. Destes 84 exemplares 25% já desapareceram por completo; 48% encontram-se em ruínas; e apenas 27% estão em estado de conservação passível da sua salvaguarda, preservação e valorização. Neste grupo de 84 azenhas situadas no Vale do Ave, apenas duas preservam uma parte da estrutura da moagem – as moegas em madeira – e somente uma possui ainda a roda hidráulica, reconstruída em 2011, respeitando as técnicas tradicionais de construção.

Este cenário de perda do património molinológico acontece igualmente, de forma preocupante, nos afluentes do Ave. No rio Pelhe, em 2017 realizamos um estudo cronológico sobre a evolução das estruturas molinológicas nos últimos 300 anos. Em 1758, nos Inquéritos Paroquiais, foram identificadas pelo menos 37 azenhas e moinhos em atividade; Em 1940 nos dados obtidos no Inventário Cadastral realizado pela Direcção Geral dos Serviços Hidráulicos, esse número aumentou para 58 azenhas e moinhos em atividade; Contudo, em 1978 de acordo com a cartografia Militar apenas foram registadas 17 azenhas e moinhos.13 Dessas 17 estruturas molinológicas, apenas se salvaguardou o Moinho de São Marçal, graças à obra de reabilitação iniciada em 2019.14 Estes números são bem ilustrativos da decadência dos moinhos tradicionais na nossa região. Urge unir esforços para salvar este património secular, que tão bem caracteriza a cultura e tradição da região do Vale do Ave, e, muito contribuiu para a identidade e valorização paisagística dos nossos rios.

Referências

1 MATOS, R. Bruno. «Moinhos do Rio Pelhe – Património dos “nossos rios”» in Boletim Cultural de Vila Nova de Famalicão. IV Série, Nº10 e 11, 2016 | 2017, Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, V. N. de Famalicão, p.373. (consultado em 25 Junho de 2021). Disponível no sítio web: Portal do Município de Vila Nova de Famalicão – Portugal (cm-vnfamalicao.pt).

2 FERREIRA, Jaime Alberto do Couto. «Subsídios para a História da Moagem Portuguesa: – A companhia de Moinhos a Vapor Ceres de 1854 a 1860, no Porto» in Revista de História Económica e Social. Livraria Sá da Costa Editora, 1983, pp. 127-154.

3 TAVARES, Armando; AGUIAR, Liliana; LOBÃO, Sara. A Indústria na Maia em 1881 – Uma leitura ao Inquérito Industrial in Revista da Maia. Nova série, Ano 2 – nº2, Câmara Municipal da Maia – Pelouro da Cultura, Maia, 2017, p. 51. «No caso dos moinhos a vapor, um deles situava-se no lugar do Couço, Moreira, era propriedade de Joaquim Francisco Maia, moleiro e pequeno negociante de cereais que detinha, ainda, arrendadas ou em sua posse azenhas próximas no Rio Leça. Os moinhos a vapor serviam para trabalhar durante o verão para não perder clientela, uma vez que, devido ao fraco caudal no verão, as azenhas não funcionariam. O outro situava-se em Rebordãos, Águas Santas, e pertencia a António de La Rocque. Funcionava ora com o sistema hidráulico, a azenha, enquanto o caudal do rio o permitisse, e a vapor na estiagem.»

4 AGUIAR, António Augusto de (Presidente); COELHO, Eduardo (Secretário); MESQUITA, Augusto César Ferreira de; PALMEIRIM, Luiz Augusto; CARVALHO, Tito Augusto de (Vogais). Inquérito Industrial de 1881. Inquérito Directo – Segunda Parte – Visita Ás Fábricas – Livro Primeiro. Vol. 2, Comissão Central Directora do Inquérito Industrial, Imprensa Nacional, Lisboa, 1881, p. 197.

5 FOLGADO, Deolinda. «A Nacional» in Património Industrial – Arquitectura Moderna (1925-1965). Património Cultural – Direcção-Geral do Património Cultural, 2002. (Consultado em 25 Junho de 2021). Disponível no sítio web: DGPC | Património Industrial – Arquitectura Industrial Moderna (1925-1965) (patrimoniocultural.gov.pt)

6 Inquérito Industrial de 1890 – Industrias Fabris e Manufactureiras (Inquérito de Gabinete). Ministério das Obras Publicas, Comercio e Industria – Direcção Geral do Comercio e Industria, Vol. IV, Imprensa Nacional, Lisboa, 1891, p.610.

7 Inquérito Industrial de 1890 – Indústrias Fabris e Manufactureiras (Inquérito de Gabinete). Ministério das Obras Publicas, Comercio e Indústria – Direcção Geral do Comercio e Indústria, Vol. IV, Imprensa Nacional, Lisboa, 1891, pp.536-537.

8 Inquérito Industrial de 1890 – Indústrias Fabris e Manufactureiras (Inquérito de Gabinete). Ministério das Obras Publicas, Comercio e Indústria – Direcção Geral do Comercio e Indústria, Vol. IV, Imprensa Nacional, Lisboa, 1891, p.610.

9 FERREIRA, Jaime Alberto do Couto. Farinhas, Moinhos e Moagens. Colecção Textos e Documentos, Âncora Editora, Lisboa, 1999, p. 200.

10 CUNHA, José Manuel da Silva. A Industria Moageira no Concelho da Trofa. ADAPTA – Associação para a Defesa do Ambiente e do Património na Região da Trofa, Trofa, 2014, p. 81.

11 Moagem Ceres. Empresa – «Centenário Moagem Ceres» [em linha]. Porto: Moagem Ceres A. de Figueiredo & Irmão, S.A., 2015, (consultado em 23 Junho de 2021). Disponível no sítio web: https://moagemceres.pt/pages/moagem-ceres.html.

12 MATOS, R. Bruno. Contributo para a salvaguarda do património arquitectónico – azenhas &açudes no Vale do Ave, paisagem e memória. BARATA, Francisco (Orientador) Dissertação de Mestrado em Metodologias de Intervenção no Património Arquitectónico, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Porto, 2011, p.175, (Nota:239).

13 MATOS, R. Bruno. «Moinhos do Rio Pelhe – Património dos “Nossos Rios”» in Boletim Cultural de Vila Nova de Famalicão. IV Série, Nº10 e 11, 2016 | 2017, Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, pp. 355-378. (consultado em 25 Junho de 2021). Disponível no sítio web: Portal do Município de Vila Nova de Famalicão – Portugal (cm-vnfamalicao.pt).

14 MATOS, R. Bruno. «Reabilitação do Moinho de São Marçal e Reconstituição do Pisão» in Boletim Cultural de Vila Nova de Famalicão. V Série, Nº12 e 13, 2018 | 2020, Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, pp. 230-246. (consultado em 25 Junho de 2021). Disponível no sítio web: Portal do Município de Vila Nova de Famalicão – Portugal (cm-vnfamalicao.pt).

1ª Página. Clique aqui e veja tudo o que temos para lhe oferecer.

Pub

“No fim do mundo um zé-ninguém toca piano” – algumas leituras

História, cultura, património e inovação das azenhas, moinhos e açudes no Vale do Ave: Introdução