Portugal tem acerto de contas a fazer com o seu passado colonial. É inegável, e para o percebermos basta estar atento à frequência com que os fantasmas desse passado saem do armário e vêm assombrar o presente, um presente que só à custa de uma forte miopia ou de um desbragado otimismo pode ser enunciado como cordato e sem tensões. O racismo mostra-se sem pudor e de várias formas, por exemplo no interior das forças de segurança, onde se acolhem agentes que não escondem condutas manifestamente racistas, em muitos casos contando com a tolerância de chefias que permitem a reincidência, como o recente episódio de Odemira revelou. É também verdade que no nosso espaço público se observa um evidente desequilíbrio nas representações do passado. Sem querer entrar aqui na discussão acerca dos pedidos de remoção de estátuas ou monumentos, parece-me evidente que deve haver lugar no espaço público para a sinalização e evocação das faces sombrias do colonialismo, a começar pela escravatura. Lutar contra as múltiplas formas de racismo, quase todas não assumidas e mesmo negadas, contra um racismo mole, insidioso e sorna, que se nega e esconde, sendo por isso ainda mais malévolo, é uma luta que devemos assumir e para a qual me mobilizo, desde logo dentro das possibilidades (e responsabilidades) que me cabem enquanto professor e académico.

Uma Carta Aberta em favor de Grada Kilomba condena avaliação artística eivada de racismo

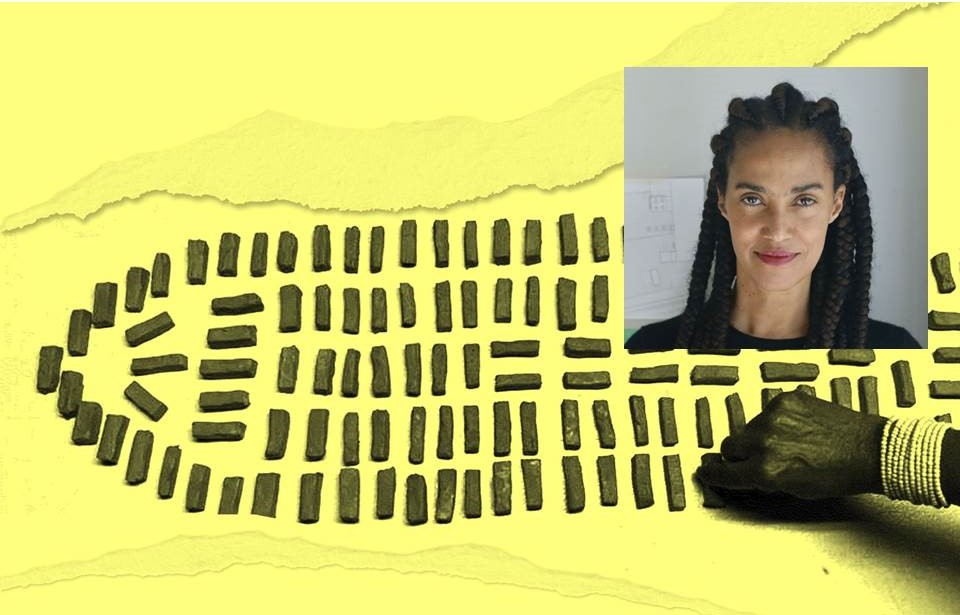

Porém, é de uma outra natureza a luta que enforma a recente polémica em torno da representação portuguesa na Bienal de Veneza de 2022 e da artista plástica Grada Kilomba, que foi preterida na escolha final do júri. O curador Bruno Leitão insurgiu-se contra a decisão do júri, o mesmo sucedendo com um conjunto de instituições e de figuras públicas que subscreveram uma Carta Aberta na qual se aponta o dedo a um dos membros do júri (Nuno Crespo) que avaliou a candidatura de Grada Kilomba de forma substancialmente diferente da dos seus colegas – entre 10 e 15, de acordo com os diferentes itens, oscilando a dos restantes membros do júri entre 19 e 20, sempre numa escala de 20. Dois sublinhados abrem a acusação: incoerência e irregularidade na avaliação. A primeira destas acusações parece-me ter pouco valor, já que apenas dá conta de que o juízo que pessoas diferentes fazem acerca da pertinência e do valor de uma proposta artística pode ir do «suficiente» ao «excelente». A questão da irregularidade é mais complexa, mas remete, tanto quanto entendo, para o que consideram ser a forma incompetente e eivada de racismo como Nuno Crespo avaliou a proposta em causa. Disse este membro do júri a propósito do que Grada Kilomba propôs: “A ideia de racismo como ferida aberta foi já objeto de inúmeras outras abordagens; de modo que a proposta apresentada não deixa perceber como numa exposição poderá rever, criticar ou prolongar, essa ideia tão já discutida e mesmo exibida de múltiplas formas”. Considerou ainda que aquele projeto “não possui alcance artístico que a representação tem obrigatoriamente de possuir”. Discordar deste juízo parece-me absolutamente normal, legítimo e aceitável. Associar-lhe uma evidência de racismo – isto é, algo que de tão claro não admite discussão – é que já me parece resvalar para o perigoso terreno das ideias totalitárias e que não admitem contraponto.

A cor da pele e a reprodução do racialismo das relações coloniais

Dizia que esta é já uma outra luta e acrescento: esta não é a minha luta. Estamos perante aquilo que dá título a este texto: um efeito de racialismo corretivo que transporta no bojo formas de essencialismo e de totalitarismo, ingredientes dos quais nunca saiu nada de bom. Um outro exemplo talvez me permita explicar melhor o que quero dizer. Num livro recentemente publicado em Portugal, Porque deixei de falar com brancos sobre raça, a sua autora, Reni Eddo-Lodge, conta um curioso episódio. No tempo em que ainda falava com brancos sobre racismo, Eddo-Lodge teve uma conversa com a “namorada branca e francesa” de um amigo, a quem explicou o que lhe sucedera numa candidatura a um emprego. A autora conta à sua amiga que não conseguira o lugar, tendo vindo a saber, mais tarde, que a vaga fora ocupada “por uma mulher branca da minha idade com uma experiência quase igual à minha”. A descoberta desta circunstância fez Eddo-Lodge sentir “o murro no estômago do racismo estrutural”, muito embora, como as suas próprias palavras revelam, nada houvesse que a recomendasse por sobre a outra candidata – quando muito teriam perfis idênticos. Quando a amiga lhe disse que a escolha podia não ter nada a ver com racismo, zangou-se a sério, sendo, por certo, essa uma das razões que a levou a não voltar a falar de racismo com alguém branco. Em nenhum momento Eddo-Lodge fala dos méritos da mulher branca, que teria sido preterida se ela fosse a escolhida, tal como na referida Carta Aberta nada se diz acerca do mérito do projeto vencedor. O que está em causa, na verdade, não é a denúncia de um juízo feito com base na cor da pele. Se fosse esse o caso não poderia deixar de concordar com os críticos. O que está em causa, porém, em ambas as situações, é um entendimento da cor da pele como critério de distinção que reproduz, de forma invertida mas simétrica, os critérios que sustentaram o racialismo que sustentou as relações coloniais.

Um problema contemporâneo: a redução do outro ao silêncio

Na Carta Aberta já referida fica bem clara a lógica corretiva com base na cor da pele: “Portugal tem mulheres negras internacionalmente reconhecidas como artistas candidatas (Grada Kilomba e Mónica de Miranda) e curadora (Paula Nascimento), mas seleciona novamente uma representação branca para o pavilhão”. Tal como Eddo-Lodge desqualifica pelo silêncio quem se lhe opôs na candidatura a um emprego, também aqui os méritos alheios são ignorados em favor de um merecimento que mesmo tendo na base a qualidade artística é legitimado pela cor da pele – pouco importa a qualidade de outras candidaturas, sobretudo se estas são de homens brancos, quiçá mesmo, vade-retro, heterossexuais. Como disse no começo, eu acho que o debate sobre a herança colonial está longe de estar esgotado em Portugal. Não estou de acordo com Nuno Crespo quando ele desvaloriza o possível contributo de uma exposição ou performance artística para a discussão do tema. Entendo, no entanto, que essa sua opinião, que inevitavelmente contribuiu para a avaliação artística da proposta de Grada Kilomba, é legítima, tal como o seu currículo, disponível na net, o legitima na função que desempenhou. Repare-se: não ponho de parte a possibilidade de Nuno Crespo, que não conheço nem nunca vi, ser racista e misógino, tal como é acusado na Carta Aberta, e tão pouco ponho de parte a possibilidade de Eddo-Lodge ter sido preterida em razão da sua cor de pele. O que digo é outra coisa. Digo que a facilidade com que hoje se colocam rótulos, se estigmatizam pessoas e se reduz o outro ao silêncio, se está a tornar um enorme problema que, entre outras coisas, ajuda a alimentar a fornalha que aquece os protofascismos emergentes. Negar a palavra ao «outro» por este transportar em si os signos de «mesmidade» (homem, branco, heterossexual…), preferindo o silêncio à admissão de que o outro também tem coisas para me dizer, faz-me lembrar processos do passado, e dificilmente o mal do passado pode ser o bem do presente.

Clique aqui. Visite a página de Início da VILA NOVA Online e fique a saber tudo o que temos para lhe oferecer.

Obs: o presente texto, cuja publicação original aconteceu na página facebook de Luís Cunha, sofreu ligeiras adequações na presente edição.

Pessoas e fronteiras em tempos de ascensão da extrema-direita

Imagem: MAAT+Ute Langkafe/The Art Newspaper–edVN