No dia 5 de outubro, assinalam-se duas datas particularmente relevantes do percurso histórico do nosso país.

1. A independência de Castela

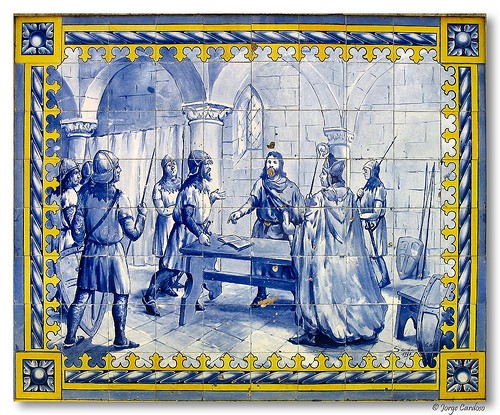

Em 5 de outubro de 1143, há 875 anos, em Zamora, na presença de um delegado do papa, o cardeal Guido de Vico, Afonso VII, rei de Leão e Castela e imperador da Hispânia cristã, reconheceu Afonso Henriques como rei de Portugal. Tratou-se de um passo decisivo no processo da independência de Portugal como Estado-nação independente.

Em 1910, deu-se a implantação da República no nosso país. A queda da Monarquia constitucional, ocorrida há um século, não foi uma surpresa. O descontentamento com a evolução do regime político monárquico agudizara-se nas últimas décadas do século XIX, em particular após a crise do ultimato britânico de 1890, e a revolta republicana falhada de 31 de Janeiro de 1891, no Porto, fora um aviso de que a Monarquia podia ser derrubada.

2. A implantação da República

A Monarquia constitucional tinha uma elite política dividida e desacreditada, incapaz de assegurar uma boa governação do País.

Após o trágico assassinato do rei D. Carlos I e do príncipe herdeiro D. Luís Filipe, o jovem monarca D. Manuel II demitiu João Franco, cujo governo autoritário agravara o clima de descontentamento que levara ao regicídio, e promoveu uma aproximação à esquerda liberal e inclusive a sectores socialistas moderados, tendo como finalidade a adopção de reformas políticas e sociais que consolidassem a monarquia e a sua base social de apoio.

Contudo, a estratégia do jovem monarca falhou, dado que foi vista como uma demonstração de fraqueza pela oposição republicana, e entendida como uma cedência inaceitável por parte dos sectores monárquicos mais conservadores.

Neste contexto, o movimento revolucionário eclodido nos dias 4 e 5 de Outubro, promovido pela ala radical do republicanismo português, não teve grandes dificuldades em impor-se.

A implantação da República foi bem recebida no país. Uma grande maioria dos portugueses, incluindo muitos que até então defendiam posições monárquicas, estava persuadida de que o novo regime republicano criaria condições para promover o progresso político, económico, social e cultural do País.

2.1 Transformações sociais

Antes de mais, é relevante reconhecer as medidas progressivas do novo regime republicano em alguns sectores de caráter social e educativo.

No domínio laboral, merece destaque o horário de 8 horas de trabalho e o reconhecimento legal do direito à greve. Merece realce o progresso no direito da família, com a consolidação do registo civil, a introdução do divórcio, o reconhecimento do casamento civil, a proteção dos filhos ilegítimos e a liberdade e a igualdade conjugal entre os cônjuges. Na área da educação, merece ênfase a fundação das Universidades de Lisboa e do Porto, a reforma do ensino primário e liceal e a criação do ensino infantil.

Reconhecendo as medidas progressivas atrás mencionadas do novo regime, o balanço geral da 1.ª República portuguesa (1910-1926) está longe de ser positivo.

2.2 Instabilidade política na 1ª República

A 1.ª República foi dominada pela ala radical do Partido Republicano Português, liderada por Afonso Costa, que institucionalizou uma cultura política de controlo e de intimidação.

A Lei da Separação da Igreja e do Estado, em vez de reconhecer a liberdade religiosa e a autonomia entre os poderes públicos e as confissões religiosas, seguindo o exemplo lúcido de outras repúblicas, como o Brasil, os Estados Unidos da América e a Suíça, foi utilizada como meio de legitimação de uma perseguição violenta à Igreja Católica Romana. O Partido Republicano Português (PRP) recorreu a milícias populares para intimidar os descontentes, destruir jornais da oposição e garantir outras tarefas coercivas. A repressão dos movimentos sindicais deu ao líder do PRP, Afonso Costa, a alcunha de “racha-sindicalistas”. Ao contrário do sufrágio universal masculino, que a propaganda republicana prometera, a capacidade eleitoral foi vedada aos analfabetos que eram a maioria da população portuguesa. O voto feminino foi posto fora de questão.

A instabilidade política foi endémica, com sete Parlamentos, oito Presidentes da República e 45 Governos. Houve dezenas de golpes e movimentos insurrecionais, culminando com uma guerra civil no início de 1919, entre monárquicos e republicanos.

Os republicanos moderados, que pretenderiam fazer uma “república para todos os portugueses”, isto é, conciliadora com a Igreja Católica Romana e aberta à participação livre de todos os portugueses na vida pública, pagaram um preço elevado pelas suas convicções. O Presidente da República, Manuel de Arriaga, foi deposto em 1915. Sidónio Pais, o único Presidente da República eleito por sufrágio popular direto, foi assassinado em 1918. Machado dos Santos, o líder revolucionário do 5 de Outubro, que defendia a via da moderação e da conciliação, foi morto em 1921, na tristemente célebre “Noite Sangrenta”. António José de Almeida, Presidente da República entre 1919 e 1923, foi politicamente marginalizado e morreu na miséria.

A experiência histórica da 1.ª República portuguesa continha em si não apenas as sementes, mas as ervas daninhas enraizadas do regime autocrático que dominou o país durante quase meio século.

2.3 Ambiguidade da democracia moderna

Além disso, a experiência histórica da 1.ª República portuguesa demonstra a ambiguidade do conceito de democracia moderna. Com efeito, existem, não uma, mas sim duas grandes conceções democráticas na modernidade.

Uma delas, a anglo-saxónica, privilegiou a salvaguarda dos direitos individuais, o primado do direito e a liberdade e a autonomia dos indivíduos perante o Estado e os demais poderes públicos. É a democracia segundo Locke, Adam Smith, os liberais britânicos e os pais fundadores dos Estados Unidos da América, entre outros.

A outra conceção é a democracia da vontade geral, defendida por Rousseau e pelos seus seguidores mais ou menos explícitos. Consiste em considerar que o denominado “povo” tem somente um interesse único, em regra coincidente com a opinião ou o interesse dos que falam em nome do “povo”. Definida esta vontade geral e popular, os governantes são como monarcas absolutos, podem fazer o que quiserem. Esta conceção monista e autocrática de democracia teve expressão, entre nós, no Estado Novo que se considerava como uma “democracia orgânica”. E esteve bem presente no período revolucionário de 1974-1975. A nível internacional, esta conceção contribuiu para legitimar regimes autocráticos de esquerda e de direita.

2.4 Democracia autêntica, essência de um melhor futuro

A evolução do mundo, sobretudo nos últimos anos, demonstra que não há democracia autêntica sem o respeito pela dignidade da pessoa humana, o primado da lei, a promoção da equidade social e a legalidade e a transparência da atuação dos poderes públicos. E a prossecução de uma democracia autêntica é essencial para assegurar um futuro livre, próspero, justo e sustentável para as gerações atuais e vindouras.

**

*

VILA NOVA, o seu diário digital

Se chegou até aqui é porque provavelmente aprecia o trabalho que estamos a desenvolver.

A Vila Nova é cidadania e serviço público.

Diário digital generalista de âmbito regional, a Vila Nova é gratuita para os leitores e sempre será.

No entanto, a Vila Nova tem custos, entre os quais a manutenção e renovação de equipamento, despesas de representação, transportes e telecomunicações, alojamento de páginas na rede, taxas específicas da atividade.

Para lá disso, a Vila Nova pretende produzir e distribuir cada vez mais e melhor informação, com independência e com a diversidade de opiniões própria de uma sociedade aberta.

Como contribuir e apoiar a VILA NOVA?

Se considera válido o trabalho realizado, não deixe de efetuar o seu simbólico contributo sob a forma de donativo através de netbanking ou multibanco (preferencial), mbway ou paypal.

NiB: 0065 0922 00017890002 91

IBAN: PT 50 0065 0922 00017890002 91

BIC/SWIFT: BESZ PT PL

MBWay: 919983484

Paypal: pedrocosta@vilanovaonline.pt

*