Tal como qualquer guerra, os 13 anos da guerra colonial portuguesa – 1961 a 1974 – marcaram o país. Este é um contexto de estudo fundamental da nossa história contemporânea.

A história só com o tempo, e “só com o tempo”, será feita, pois o acesso às fontes oficiais são difíceis e, por outro lado, muitos dos protagonistas morreram e outros, felizmente, ainda estão vivos. Podemos fazer abordagens parcelares sobre esta época ainda recente e podemos, de igual modo, fazer um trabalho de recolha e preservação de fontes oficiais em posse de particulares, que podemos perder irremediavelmente, e que consideramos de capital importância para este estudo.

No entanto, não podemos ignorar os aspetos visíveis desta guerra que se manifestam no “dia-a-dia” de milhares de cidadãos que vivem e convivem “paredes-meias” com familiares e amigos em condições difíceis ou dramáticas nas várias localidades deste país. Referimo-nos às consequências desta guerra que ainda não estão verdadeiramente estudadas. Podemos afirmar que o nosso envolvimento neste conflito armado teve e tem implicações políticas, económicas e sociais bem expressas nos seguintes aspetos:

Envolvimento direto e indireto de cerca de um milhão de militares (a grande maioria entre os 19 e 21 anos); cerca de 10 mil mortos; um número indeterminado de desaparecidos e feridos; cerca de 20 mil deficientes (deficientes motores, cegos, queimados); prisioneiros de guerra; milhares de combatentes que ainda hoje sofrem de “stress de guerra”; doenças que surgem de forma prematura resultantes da passagem pela guerra como são a diabetes, as doenças das coronárias, as doenças do foro digestivo e a hipertensão entre outras; famílias que ainda hoje choram os feridos, os deficientes, os mortos e os desaparecidos ou então “carregam o fardo” de um familiar vítima desta guerra.

Uma nova abordagem surge como resultado da abundância de documentos áudio e filmes, bem como, dos documentos escritos surgidos neste período (marcado pela ausência das ainda recentes novas tecnologias da comunicação) cujo suporte principal era o papel. Assim, temos a correspondência, as revistas e os jornais, as fotografias, os telegramas, os comunicados internos, os relatórios, os diários pessoais e de companhia, as mensagens confidenciais e secretas, os registos de ação psicológica e social, os registos hospitalares, os diplomas, os textos das condecorações e muita mais informação que circulou durante este período de guerra.

A sua divulgação e o impacto do seu conteúdo devem ser estudados e apresentados como fontes importantíssimas desta época.

O Baú da guerra, a velha maleta das memórias e recordações dos nossos combatentes, continua a abrir-se aqui e ali, originando esta “história por contar” que deixa de ser aos poucos e poucos “tabu” e começa a ser encarada como uma vertente a estudar e a divulgar.

Para a grande maioria dos jovens que iam para a guerra, Portugal era a Pátria, imensa e repartida por vários continentes (ausência de fronteiras), Portugal Continental, Insular e Ultramarino, um só povo e uma só língua, terras amenas e férteis no seu conjunto, povo de heróis e de grandiosa história, que deveriam admirar, conhecer e respeitar (obedecer ao chefe). Esta era a ideia generalizada que cada jovem tinha do seu território natal e que o levava a sair do seu Minho rural ou das restantes regiões do país, de baixa escolaridade, muito religioso mas, profundamente generoso, a disponibilizar-se sem reservas, a defender a pátria e a avançar para a guerra.

O primeiro momento que causava sentimentos não previstos era o da despedida, o embarque. Todos os combatentes têm bem presente estes momentos, na sua memória. A despedida dos familiares mais chegados, da mulher e filhos, da noiva ou da namorada eram momentos dramáticos que nem a presença do Movimento Nacional Feminino alterava este ato coletivo com a pomposa distribuição de insignificantes lembranças (isqueiros, pagelas religiosas e outras). As muitas pessoas no cais de Alcântara, muitos lenços brancos a acenar, o ambiente da partida do navio, com centenas de soldados a despedir-se da família e da terra pátria era a primeira situação que lhes permitia ter consciência de uma experiência nova e não prevista: a ausência, o afastamento, a saudade, a dúvida do retorno da guerra. Neste momento, a maior parte dos militares não imaginavam o que era nem em que consistiam as exigências da guerrilha que iriam enfrentar na colónia que lhe tinha sido destinada através da mobilização militar.

A viagem causava várias sensações e emoções e revestia-se de momentos que preparavam os jovens para os últimos pormenores da guerra.

Os tempos de operacionalidade não se circunscreviam unicamente a operações militares ou a atividades relacionadas com a prevenção ou com a guerra. Nos aquartelamentos, era rotineiro tratar da limpeza das instalações e dos objetos pessoais. Havia outras relacionadas com o lazer e o desporto, principalmente, o futebol. Havia uma paixão pela caça que na maioria das vezes proporcionava carne fresca para suprir a má alimentação das tropas. É abundante o espólio de material fotográfico sobre a fauna e flora africana recolhida pela sensibilidade e arte de todos os que participaram neste conflito armado. Para conseguirem passar todas as privações do isolamento (oito a nove meses num aquartelamento), em guerrilha frequente, para amenizar o desgaste, o desânimo e a constante saudade eram necessários momentos de relaxamento proporcionados por algumas jantaradas (tainadas), com a carne da caça, bem regadas com bebida originando momentos de descompressão coletivos que proporcionavam o esquecimento da realidade que estavam a viver. Nos aquartelamentos, fomentavam-se quatro culturas para elevar o espírito dos militares: o álcool (cerveja e bebidas espirituosos que eram vendidas a preços simbólicos), o jogo (a lerpa e a sueca), o tabaco e a escrita materializada na correspondência de guerra (aerogramas, cartas, postais), a literatura de guerra (diários pessoais e de companhia, poesia, crónicas, apontamentos etnográficos e etnológicos locais), as mensagens de Natal (postais, as comunicações via rádio e mensagens via televisão).

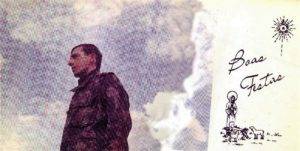

Nesta época do Natal, todas as famílias que tinham os filhos na guerra procuravam ver na televisão ou ouvir na rádio a mensagem do seu familiar e ouvir a pronunciar em poucos segundos “… Daqui fala … Feliz Natal e um próspero ano novo. Eu aqui fico bem… até à próxima…”. Também era frequente o envio de postais de Boas Festas aos familiares, normalmente, com a fotografia do militar que o enviava. Este tipo de documentos escritos fazem parte da chamada correspondência de guerra de grande valor para estudar as emoções, os sentimentos e as vivências do militar português na guerra colonial.

.

.

Imagem de destaque: Postal de Boas Festas remetido por um combatente da Guerra Colonial Portuguesa (autor desconhecido / arquivo do autor).

Outras imagens: Imagens de correspondência – aerograma e posta de Boas Festas (autor desconhecido / arquivo pessoal do autor).

.

Artigos relacionados:

.