O órgão pode ser considerado, com justiça, o mais complexo instrumento musical de sempre e, igualmente, o que mais transformações e variantes estilísticas experimentou ao longo dos seus mais de dois milênios de existência. Deve-se a sua criação ao engenheiro hidráulico grego Ctesíbio (Alexandria, fl. 285 a.C. – 222. a.C.). De dentre as suas demais invenções, o órgão é a mais fascinante. O instrumento idealizado por Ctesíbio, denominado hydraulos ou órgão de água, foi descrito por tratadistas clássicos, como Vitrúvio (De architectura X, VIII) ou Herão de Alexandria (Pneumatica, I, 42), é também identificável em fontes iconográficas – mosaicos, pequenas esculturas e vasos de terracota, lâmpadas de azeite ou moedas romanas – e vestígios arqueológicos – como os preservados no Museu Arqueológico de Díon (séc. 1 a.C.) ou no Museu de Aquinco (séc. 3 d.C); foi sempre utilizado num contexto profano, no circo ou nos anfiteatros. O hydraulos era dotado de um reservatório em cujo interior a água comprimia o ar, conferindo-lhe, assim, uma pressão constante capaz de fazer cantar os tubos à discrição do tangedor.

Queda e renascimento do órgão na Europa Ocidental

Com a queda do Império Romano do Ocidente, o órgão desapareceria fisicamente da Europa, sendo, contudo, preservado sob a égide do Império Romano do Oriente. Em meados do século VIII da era cristã, uma comitiva do imperador Constantino V (Coprónimo) ofereceu um órgão pneumático ao rei dos Francos, Pepino, o Breve, facto histórico que marca a reintrodução do órgão no Ocidente. Os dois séculos seguintes assistiriam à disseminação paulatina do instrumento pelas igrejas da Europa e do Médio Oriente. Nesse sentido, o papa João VIII (pontífice entre 872 e 882) teria pedido a Anno, Bispo de Friesingen (Bavária), que se lhe fosse enviado o melhor órgão que se pudesse fazer na altura.

Séculos XVI e XVII, a busca por um instrumento idiomático

O órgão medieval não possuía registros independentes (blockwerk), uma vez que todos os tubos correspondentes a cada uma das teclas soavam sempre concomitantemente, tratando-se, pois, de um grande conjunto de cheios, a consonâncias intrinsecamente proporcionadas de oitava e quinta. Será a partir do século XV que as diversas fileiras de tubos começarão efetivamente a individualizar-se, através da invenção dos registros ou jogos, aos quais correspondia um manúbrio disposto na consola do instrumento, de modo a que o organista pudesse facilmente selecionar quais filas de registros deveriam soar de forma concomitante e quais não, segundo o seu arbítrio. A partir deste passo fundamental impulsado, sobremodo, pelos organeiros flamengos, os séculos XVI e XVII assistirão a um notável período de experimentação em que as grandes escolas de organaria (flamenga, alemã, francesa, italiana, ibérica) começarão a definir-se, cada qual em busca de um tipo de instrumento idiomático e, portanto, mais adequado à demanda de uma práxis instrumental condicionada por um gosto musical cada vez mais determinado.

O órgão ibérico

No contexto ibérico, as duas grandes escolas que orientarão a conceção organeira a cavalo entre os séculos XVI e XVII serão a castelhana e a catalã-valenciana. O tipo de instrumento que convencionalmente designamos por “ibérico” evoluiu a partir do órgão de raiz castelhana, instrumento dotado usualmente de apenas um teclado manual que, pelos anos 1560/70, partir-se-ia em duas metades, grave e aguda, possibilitando, assim, um contraste entre dois blocos sonoros opostos e entre voz solista – quer de mão direita, quer de mão esquerda – e bloco contraposto de acompanhamento. Daqui resultaria uma notabilíssima multiplicação das possibilidades expressivas de um instrumento bastante compacto e de modestas dimensões, ao passo que o órgão catalão-valenciano exigia o emprego de dois teclados manuais – e, por conseguinte, a utilização de dois instrumentos independentes, orgue major (órgão principal) e cadireta (órgão positivo de costas) – para que se pudesse alcançar o mesmo efeito.

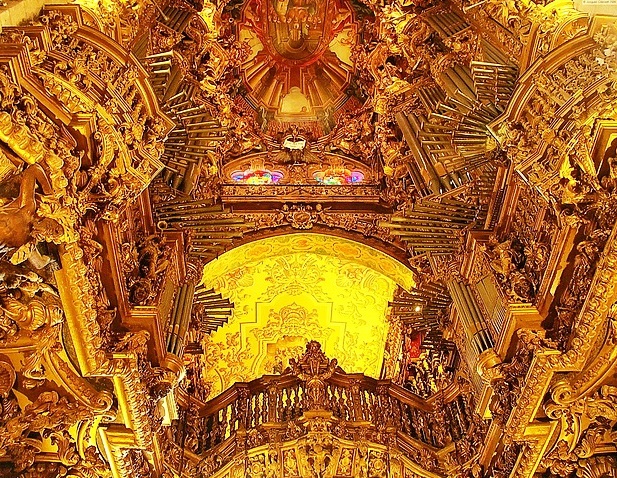

No último quartel do século XVII, viriam à luz duas inovações que, juntamente com o teclado partido, seriam as principais responsáveis pela caracterização de uma forma inequivocamente ibérica de conceber o órgão: a colocação, horizontalmente nas fachadas dos instrumentos, dos registros de palheta, en artillería ou en forma de tiros, e a criação das arcas ou caixas de ecos. Ambas foram criadas pelo frade franciscano Joseph de Echevarría (Éibar, ? – Palencia, 1691), fundador de uma autêntica e vivaz escola que, no decurso do século XVIII, levaria o órgão ibérico ao máximo apogeu, alcançado entre os anos 1770 e 1780, período em que autênticas baterias de registros de palheta em artilharia dramatizariam as fachadas dos grandes instrumentos, dotados em Espanha de dois ou três teclados manuais e de caderetas – quer interiores, quer de costas – e órgãos de ecos, ambos compostos por registos capazes de imitar à distância todos os demais registros existentes no órgano mayor.

O órgão em Portugal

Em Portugal, seria, fundamentalmente, o pujante fluxo de organeiros de origem galega, aglutinados num primeiro momento ao redor do franciscano oblato de Santiago de Compostela, frei Simón Fontanes, aquando da paradigmática construção dos órgãos duplos e visualmente idênticos ao da Sé Primacial de Braga, o principal impulsor das inovações técnicas características da vanguarda da organaria ibérica. Alguns destes mestres organeiros galegos discípulos de frei Fontanes, como Francisco Antonio de Solha (Galicia, ? – Guimarães, 1794) ou João Fontanes de Maqueira (Pontevedra, 1717 – Mafra, 1770), aclimatariam com notável sensibilidade e domínio técnico estas inovações ao gosto lusitano, criando as bases para o estabelecimento de uma conceção organeira eminentemente portuguesa, que inauguraria um brilhante capítulo da organaria em Portugal.

Na viragem do século XVIII para o XIX, dois organeiros radicados em Lisboa, António Xavier Machado e Cerveira (Tamengos, 1756 – Caxias, 1828), o Organorum Regalium Rector, e Joaquim António Peres Fontanes (Conxo, Santiago de Compostela, 1750 – Lisboa, 1818), seriam os principais impulsores de uma forma iniludivelmente portuguesa de conceber o órgão, que, a partir de então, afastado dos modelos castelhanos e sensivelmente influenciado pelo órgão e pela música de cariz italiano do período, caracterizar-se-á pela presença generalizada de pistões ou pedais para ativar/anular as seções do someiro reservadas aos Cheios e, por vezes, às Palhetas, favorecendo uma imediata alternância entre o Flautado, registro base do órgão, e os Cheios ou as Palhetas. Este prodigioso recurso estará presente, inclusive, nos realejos – órgãos positivos de dimensões reduzidas e, por conseguinte, mais econômicos –, que, não obstante a sua pequena envergadura, devido à prodigalidade dos seus recursos sonoros, seriam capazes de substituir os órgãos fixos mesmo em templos de consideráveis dimensões.

Para além dos prestigiados mestres organeiros António Xavier Machado e Cerveira e Joaquim António Peres Fontanes, emerge outra figura cuja relevância no contexto da organaria portuguesa na transição entre os séculos XVIII e XIX, a despeito da elevada qualidade da sua obra, é um tanto negligenciada pela historiografia do órgão em Portugal: o mestre organeiro Manuel Sá Couto. Nascido em 1757 em Santa Marinha de Lousado e falecido em 1837, o “Langocinha”, como também era conhecido, desenvolveu uma atividade intensa e decisiva no Norte do país no que tange à difusão do órgão português, atividade que ainda aguarda um reconhecimento à altura da importância da extensa obra dela advinda, cuja vigência se nos impõe reivindicar.

Imagem de destaque: Representação iconográfica de um hydraulos, mosaico de Nennig (séc. III d.C), Alemanha; Marco Brescia: fotografia.

*

VILA NOVA, o seu diário digital

Se chegou até aqui é porque provavelmente aprecia o trabalho que estamos a desenvolver.

A Vila Nova é cidadania e serviço público.

Diário digital generalista de âmbito regional, a Vila Nova é gratuita para os leitores e sempre será.

No entanto, a Vila Nova tem custos, entre os quais a manutenção e renovação de equipamento, despesas de representação, transportes e telecomunicações, alojamento de páginas na rede, taxas específicas da atividade.

Para lá disso, a Vila Nova pretende produzir e distribuir cada vez mais e melhor informação, com independência e com a diversidade de opiniões própria de uma sociedade aberta.

Como contribuir e apoiar a VILA NOVA?

Se considera válido o trabalho realizado, não deixe de efetuar o seu simbólico contributo sob a forma de donativo através de netbanking ou multibanco (preferencial), mbway ou paypal.

NiB: 0065 0922 00017890002 91

IBAN: PT 50 0065 0922 00017890002 91

BIC/SWIFT: BESZ PT PL

MBWay: 919983484

Paypal: pedrocosta@vilanovaonline.pt

Gratos pela sua contribuição.

*