O Estado português tomou a iniciativa de assinalar as comemorações do 50.º aniversário da revolução de 25 de abril de 1974, que abriu o caminho para a implantação do regime da Terceira República, tendo como objetivos valorizar a memória histórica e enfatizar a sua relevância na construção e na consolidação da democracia.

A nível local, também foi deliberado promover as comemorações municipais do 50.º aniversário da revolução de 25 de abril de 1974, tendo como objetivos valorar a memória, incluir as diversas gerações e envolver a comunidade, contribuindo para o reforço dos valores da democracia.

Trata-se de uma oportunidade privilegiada para abordar, em termos históricos, o que foi o regime da Segunda República, também conhecido como Estado Novo, a nível local.

Existe uma grande investigação historiográfica, inclusive a nível local, sobre a oposição ao Estado Novo. Seria mais correto falar de oposições, porque a oposição abrangia diversas correntes politico-ideológicas, desde os republicanos históricos aos comunistas, passando pelos liberais e pelos socialistas.

A valorização da memória coletiva da Segunda República passa igualmente pelo aprofundamento do conhecimento do bloco político de apoio ao Estado Novo, que estava longe de ser monolítico, e do papel desempenhado pela organização político-administrativa autárquica. Este texto pretende ser um contributo singelo para promover esse conhecimento.

A ascensão do Estado Novo: autoritarismo e tendências internas

Implantada na sequência do golpe de Estado de 28 de maio de 1926 e da subsequente Ditadura Militar (1926-1933), a Segunda República caraterizou-se como um regime que preconizou uma conceção inequivocamente autoritária, centralizadora e corporativista da organização política do Estado, consagrada a nível constitucional pela Constituição de 1933 e pelas suas diversas revisões (1935-1938, 1945, 1951, 1959 e 1971).

O Código Administrativo de 1936-1940 concretizou o modelo constitucional do Estado Novo a nível autárquico, consagrando uma forte centralização e uma tutela governamental apertada sobre a atuação das autarquias.

Além disso, foi suprimida a prática democrático-liberal de eleição e de representação política dos órgãos autárquicos, sendo substituída pelo sufrágio orgânico e corporativo. A nível municipal, a Câmara Municipal era constituída por um Presidente e um Vice-Presidente nomeados pelo Governo e por um número variável de vereadores eleitos pelo Conselho Municipal, órgão constituído por representantes das Juntas de Freguesia e dos organismos corporativos locais. Refira-se que a questão da nomeação governamental dos Presidentes e dos Vice-Presidentes das Câmaras Municipais foi sempre controversa, inclusive no seio do regime.

A inexistência de pluralismo político não significou a negação de uma certa diversidade de correntes de opinião dentro do bloco político de apoio ao regime do Estado Novo.

Ao longo do percurso histórico do regime, coexistiram sempre tendências. A nível nacional, são conhecidas as tensões entre monárquicos e republicanos, católicos e maçons. É igualmente conhecida a existência, após o fim da Segunda Guerra Mundial, da coexistência entre conservadores e renovadores, que Marcello Caetano denominou de forma tripartida entre tendência conservadora, tendência centrista e tendência social-progressista. E na fase final do regime, são conhecidos os conflitos entre os ultras e os liberais.

A nível concelhio, existiram duas tendências da União Nacional que marcaram a vida política local durante a vigência do Estado Novo.

A primeira tendência era liderada pela família Alves Correia de Araújo, de Requião. Contava como principais elementos Francisco Alves Correia de Araújo, Joaquim Alves Correia de Araújo, Armindo Alves Correia de Araújo, António Dias da Costa, Leonardo Ilhão, Álvaro Carneiro Bezerra e Ernesto Alves.

A outra tendência era liderada por José de Oliveira, advogado de formação, oriundo de Cruz. José de Oliveira, que tinha fortes apoios políticos a nível local e distrital, chegou a ser Governador Civil de Braga. Tinha ao seu lado Manuel Freitas Reis, José da Costa Jácome, Álvaro Folhadela Marques, José Casimiro da Silva e Abel Folhadela de Macedo. entre outros apoiantes.

Embora integrando a União Nacional, a organização que funcionava como partido único, os dois grupos coexistiram, disputando o poder a nível concelhio, mostrando a existência de um certo pluralismo interno no interior do regime.

Enquanto a primeira tendência tinha uma visão mais conservadora e ruralista do concelho, a segunda tendência preconizava a necessidade premente de realização de obras públicas e encarava de forma mais positiva a industrialização e o desenvolvimento económico em geral.

A primeira tendência teve uma posição preponderante durante a Ditadura Militar e os primeiros anos da vigência do Estado Novo.

Na sequência da implantação da Ditadura Militar, em 1926, Francisco Alves Correia de Araújo tinha sido nomeado pelo Governo para presidir à Comissão Administrativa do Município, tendo mantido nestas funções até à publicação do Código Administrativo, com a exceção de dois pequenos períodos.

Em 1935, mais concretamente em 21 de novembro, foi publicada no Diário do Governo a portaria do Ministro do Interior, Henrique Linhares de Lima, que aprovou a ordenação heráldica do brasão e da bandeira do Município, na sequência de proposta apresentada pela Comissão Administrativa do Município.

A aprovação dos símbolos heráldicos do Município não foi consensual. Existiram fortes críticas, provenientes inclusive de setores ligados ao regime, pelo facto dos símbolos heráldicos municipais transmitirem uma imagem demasiado rural do concelho e de não fazerem alusão à indústria, numa época em que Vila Nova de Famalicão já se afirmava como um dos concelhos mais industrializados do País.

Com a entrada em vigor do Código Administrativo, Francisco Alves foi nomeado Presidente da Câmara Municipal pelo Governo.

Mas a nomeação de José de Oliveira como Governador Civil de Braga alterou a correlação de forças no interior do regime. Francisco Alves foi substituído na presidência da Câmara Municipal por Rodolfo Aguiar, que apresentou um plano ambicioso de obras públicas, cuja concretização implicava a realização de um empréstimo. Contudo, a vereação da Câmara Municipal, dominada pela tendência ligada a Francisco Alves, criou obstáculos, o que levou à demissão de Rodolfo Aguiar e à sua substituição por José da Costa Jácome.

A tensão entre as duas tendências internas do regime culminou com a apresentação de duas listas à vereação da Câmara Municipal, em finais de 1941, no âmbito do Conselho Municipal.

Em 1941, foram apresentadas duas listas. A lista A era constituída por elementos ligados à corrente de José de Oliveira, incluindo Álvaro Folhadela Marques, enquanto a lista B era formada por elementos ligados à outra tendência, entre os quais Armindo Alves Correia de Araújo.

A lista A foi eleita o que criou condições para a ascensão progressiva de Álvaro Folhadela Marques, ficando a liderar a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão um dos edis que mais marcou a história do concelho.

Tendo assumido a liderança do Município em 1945, Álvaro Marques tinha ao seu lado na vereação um grupo de políticos então jovens, entre os quais se destacaram Abel Folhadela de Macedo, José Casimiro da Silva e José Mário Machado Ruivo.

Álvaro Marques lançou uma política ambiciosa de melhoramentos materiais na urbe e no concelho, abrangendo o Anteplano de Urbanização de Vila Nova de Famalicão (1948) e um programa arrojado de obras públicas, como o Mercado Municipal, o Estádio Municipal, a nova Cadeia, a reabilitação da Casa-Museu de Camilo Castelo Branco, a edificação de diversas escolas primárias, a construção de fogos de habitação social, a melhoria do abastecimento de água, a modernização da rede viária urbana e rural e a construção de raiz do atual edifício dos Paços do Concelho.

A morte de Álvaro Folhadela Marques, em 1957, provocou uma quebra clara do dinamismo na governação municipal. Essa situação foi agudizada pelo facto dos sucessores de Álvaro Marques não terem a capacidade de influência política que este tinha junto do Governo.

Na década de 1960, os principais investimentos de utilidade pública foram da iniciativa do Estado, caso da Escola Comercial e Industrial, ou da sociedade civil, nomeadamente as novas instalações do Hospital São João de Deus.

Um assunto que merece ser investigado no âmbito do Estado Novo em Vila Nova de Famalicão foi a ausência de municipalização de serviços de utilidade coletiva, como a energia elétrica. Existem referências alusivas à insatisfação sobre a prestação do serviço da iluminação pública e da distribuição de energia elétrica, mas o Município não interveio de modo a assumir o controlo do fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, assegurar um serviço mais eficiente. Se o Município tivesse optado pela municipalização da iluminação pública e da distribuição de energia elétrica, poderia ter usufruído de uma fonte de rendimentos significativa, como aconteceu noutras autarquias a nível nacional, mas o setor permaneceu na alçada de operadores dos setores privado e cooperativo.

Os anos finais: tensão entre continuidade e renovação

Em setembro de 1968, António de Oliveira Salazar foi internado com urgência, tornando-se evidente a sua invalidez definitiva. O Presidente da República, Américo Tomás, após consultar o Conselho de Estado e diversas personalidades do regime, anunciou a exoneração de Salazar e a sua substituição por Marcello Caetano na presidência do Conselho de Ministros. O lema anunciado no seu discurso de tomada de posse foi a de evolução e continuidade. A continuidade visou tranquilizar a ala mais conservadora, que enfatizava o imobilismo como a única defesa possível do regime. A evolução dirigiu-se ao crescente número daqueles que consideravam que a Segunda República só poderia manter-se através de reformas ousadas e inovadoras, de cariz liberalizador e inclusive democratizador.

A partir de 1970, começaram a arrefecer as expetativas quanto à liberalização do regime. O aumento da contestação interna e externa à política de guerra no Ultramar e a consolidação do poder dos setores mais conservadores determinaram a reativação dos mecanismos repressivos e o aumento das restrições à atuação das diversas correntes da oposição.

A nível concelhio, em 1969, a presidência da Câmara Municipal tinha sido assumida por Manuel João Dias Costa.

Politicamente, o seu mandato foi caraterizado por fortes limitações a todas as correntes políticas, sociais e culturais consideradas divergentes com o regime vigente. Podem ser mencionadas a imposição de restrições à atuação do Centro Académico Famalicense (CAF) e às atividades culturais promovidas pelo Famalicense Atlético Clube (FAC) e a rejeição das condições de elegibilidade dos candidatos da lista B à direção da Secção local do Sindicato Nacional dos Operários da Indústria Têxtil de Braga, devido ao facto de ser considerada conotada com a oposição.

Em 1972, o Secretariado Técnico da Presidência do Conselho de Ministros elaborou um estudo denominado “Aspetos Institucionais das Áreas Metropolitanas”, na qual recomendou ao Governo a criação das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, constituída por 19 e 15 municípios, respetivamente. No caso específico da Área Metropolitanas do Porto, era proposta a inclusão de Vila Nova de Famalicão.

Refira-se que o Governo legislou em 1973 sobre o Plano de Região do Porto, cuja área de influência abrangia 19 municípios dos distritos do Porto e de Braga, entre os quais Vila Nova de Famalicão.

Em 1973, nas últimas eleições legislativas do Estado Novo, foram eleitos como Deputados da Assembleia Nacional os famalicenses Camilo Lopes e Amílcar Mesquita, tendo este ultimo sido Secretário da Mesa do último parlamento do regime.

O ano de 1973 foi igualmente marcado pela designação de Dinis Ruy D’Orey para a presidência da Câmara Municipal. Dinis D’Orey anunciou um vasto conjunto de melhoramentos materiais, como a definição de um Plano Geral de Urbanização para o concelho, a criação da Comissão Municipal de Turismo, a edificação de um novo Mercado Municipal, a construção do pavilhão gimnodesportivo e da piscina, o fomento da habitação social, o saneamento básico e a criação de uma rede de transportes urbanos.

Simultaneamente, desenvolveu um estilo mais dialogante com a população, merecendo destaque a criação dos denominados grupos de trabalho, que tinham como finalidade a análise de questões estruturantes do desenvolvimento do concelho. Estes grupos eram constituídos por elementos da sociedade civil organizada convidados para o efeito. Mereceu destaque a presença de pessoas que não eram politicamente afetas ao regime, nomeadamente Carlos Bacelar, um membro destacado da oposição democrática, que foi após o 25 de abril de 1974, Deputado à Assembleia Constituinte e o primeiro Presidente da Assembleia Municipal na sequência das eleições autárquicas de 1976.

Contudo, a experiência reformista de Dinis D’Orey já era demasiado tardia. Cada vez mais contestado a nível nacional e internacional, o regime do Estado Novo mostrava sinais crescentes de crise, que culminaram na sua queda na sequência de 25 de abril de 1974, que abriu caminho para a implantação da democracia pluralista em Portugal.

Imagens: livro “Portas da História – Vila Nova de Famalicão 1835-2015″, Volume 1, Vila Nova de Famalicão, edição do Município, 2015.

1) Foto panorâmica do centro urbano de Vila Nova de Famalicão no início da década de 1970, retirado do livro “Tudo Começou no Louro”, editado pela Fundação Cupertino de Miranda em 1972.

2) Anteplano de Urbanização de Vila Nova de Famalicão (1948).

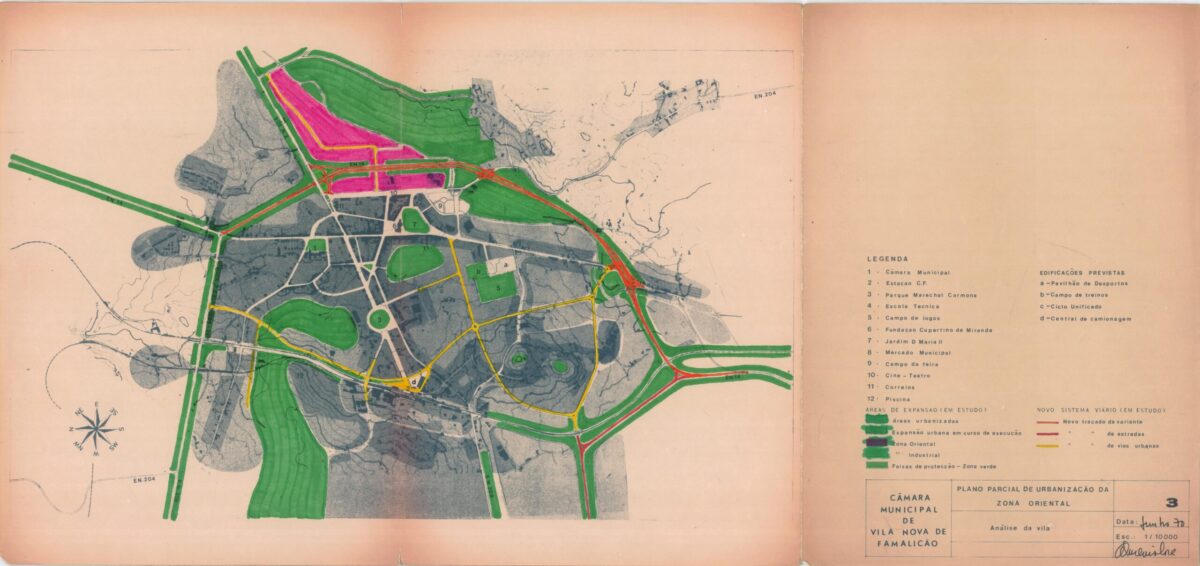

3) Plano Parcial de Urbanização de Zona Oriental de Vila Nova de Famalicão, datado do início da década de 1970.