Apesar do seu protagonista ser um velho de noventa anos, Lucky é um filme sobre a perda da inocência. Recapitula-se aqui, com traços cómicos e num cenário contemporâneo, a história bíblica da expulsão do Paraíso. Lucky é posto fora de Eve’s (a alusão é a Eva, mulher de Adão), um bar cujo deslumbrante jardim sobressai face ao árido deserto circundante, por se recusar a seguir a sua nova política antitabágica. À revelia dos deuses, Lucky vive como se o tempo nunca por ele tivesse passado ou como se existisse fora do tempo (o seu relógio de cozinha está sempre parado na mesma hora). A dada altura, propõe-se a desancar um presunçoso vendedor de seguros, garantindo-lhe que ainda possui o mesmo vigor que lhe permitiu derrotar os japoneses há setenta anos atrás. Dada a sua idade e o seu excelente estado de saúde (apesar dos cigarros e das bebidas), o médico compara-o, na brincadeira, a um vampiro, grotesco na sua obstinada rejeição da morte. Contudo, um súbito desmaio faz com que Lucky comece a problematizar a sua suposta imortalidade.

Sucedem-se as homilias: a história da rapariga Budista que encara a destruição à sua volta com um sorriso, o agente de seguros que por um triz não é atropelado por um camião, o médico que encoraja o protagonista a conformar-se com a sua idade e o personagem de David Lynch que por fim aceita o facto de que a sua tartaruga de estimação o deixou e de que não nada que possa fazer para a reaver. A mensagem é clara, apesar de comunicada de uma forma persistente, pretensiosa e previsível. Nas palavras de Lucky, não temos controlo sobre nada e todas as regras que criamos para dar ordem ao mundo facilmente se esboroam perante o vazio da nossa existência. Essa sim é a verdade, diz Lucky a Elaine quando esta insiste que a verdade é que o protagonista foi expulso de Eve’s (Lucky tinha dito que saiu pelo próprio pé). Isto é, a verdade é que a verdade não interessa nada à luz na nossa insignificância no âmbito alargado das coisas. Lucky rende-se a este reconfortante fatalismo, acerta o seu relógio (a passagem do tempo é inevitável) e, no final, desaparece no horizonte, por entre cactos em flor, que (mais uma vez) assinalam a pequenez da vida humana neste mundo que nos transcende.

Não gostei do sermão. Especialmente numa altura em que muito se fala em “envelhecimento activo” e em que as sociedades começam (com cada vez mais urgência) a tentar combater a sua ancestral gerontofobia, sob a pretensão de ser profundo, Lucky acaba subordinado a um conformismo genérico, sentimentalista e pouco convincente. Mais profunda é a ideia, a que o filme não dá verdadeiro seguimento, de que o “realismo” é uma questão de perspectiva (“what you see is what you get, but what you see is not what I get”), ideia essa que poderia bem ter sido usada para questionar as inevitabilidades aí postuladas. Do mesmo modo, o Lucky do início do filme, enérgico, excêntrico (no seu fascínio juvenil pelos jogos e as palavras cruzadas), resmungão, malcriado, sarcástico, e, acima de tudo, senhor de si mesmo, apesar da sua fragilidade e da proximidade da morte, é um personagem muito mais interessante e simpático do que o sábio que se despede de nós no final com um sorriso.

Não gostei do sermão. Especialmente numa altura em que muito se fala em “envelhecimento activo” e em que as sociedades começam (com cada vez mais urgência) a tentar combater a sua ancestral gerontofobia, sob a pretensão de ser profundo, Lucky acaba subordinado a um conformismo genérico, sentimentalista e pouco convincente. Mais profunda é a ideia, a que o filme não dá verdadeiro seguimento, de que o “realismo” é uma questão de perspectiva (“what you see is what you get, but what you see is not what I get”), ideia essa que poderia bem ter sido usada para questionar as inevitabilidades aí postuladas. Do mesmo modo, o Lucky do início do filme, enérgico, excêntrico (no seu fascínio juvenil pelos jogos e as palavras cruzadas), resmungão, malcriado, sarcástico, e, acima de tudo, senhor de si mesmo, apesar da sua fragilidade e da proximidade da morte, é um personagem muito mais interessante e simpático do que o sábio que se despede de nós no final com um sorriso.

.

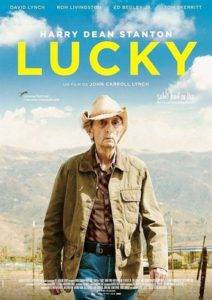

Lucky, de John Carroll Lynch (trailer)

Imagens: