Lua, a companheira da Terra há mais de 4 milhões de anos

Pub

Luna para os romanos, evocando a deusa da sua própria mitologia, o satélite natural do planeta Terra tem ainda o nome de Selene, em alusão à correspondente divindade na mitologia grega. É, por isso, que os adjectivos lunar e selenita querem dizer a mesma coisa e que o estudo da Lua deve ser referido por Selenologia.

Apesar de o albedo lunar (a relação entre a quantidade luz que reflecte de modo difuso e a que recebe do Sol) ser excepcionalmente baixo, o que lhe confere uma reflectância ligeiramente superior à do asfalto das rodovias, a Lua é o astro mais luminoso do céu, a seguir ao Sol. Por via da sua força gravitacional, as marés na Terra são uma realidade de todos conhecida.

A órbita da Lua

A cerca de 380 000 km de distância, a Lua necessita de 27,3 dias para dar uma volta à Terra. E fá-lo a uma velocidade na ordem de 3600 km por hora, ou seja, de cerca de 1km por segundo. Durante essa volta, mantém sempre a mesma face virada para a Terra. Assim, ao completar uma órbita, descreve também uma rotação em torno do seu eixo. Diz-se, então, que a Lua se encontra em rotação sincronizada com a translação. É como se atássemos o pipo de uma bola à ponta de um cordel, pegássemos depois na outra ponta e a fizéssemos girar à nossa volta.

Centro de gravidade fora do centro geométrico

A distribuição das massas rochosas no interior da Lua não é homogénea. O seu centro de gravidade está afastado do centro geométrico, cerca de 2 km no sentido da face visível e é por isso que mantém sempre a mesma face voltada para a Terra.

O nosso satélite tem um diâmetro no equador de 3474,8 km, cerca de um quarto do da Terra, uma massa equivalente a 1/81 da desta e uma densidade de 3,34, o que equivale a 60% da do nosso planeta que, é bom lembrar, é de 5,51. Em virtude da sua relativamente pequena massa, os corpos na Lua pesam apenas 16,6% do que na Terra. Um atleta de salto em altura ultrapassaria ali, facilmente, uma fasquia colocada a 6 ou 7 metros de altura.

Satélite da Terra quase não possui atmosfera

Como na Terra, o nosso satélite tem uma crosta, um manto e um núcleo essencialmente de ferro, com cerca de 340 km de raio. Os selenologistas admitem que esta unidade central comporta um núcleo interno sólido e um núcleo externo no estado de fusão. Segue-se-lhe, segundo eles, o manto, desenvolvido a partir da solidificação de um muito provável oceano de magma global, pouco tempo depois da sua individualização como protoplaneta, há cerca de 4,5 mil milhões de anos. Na sua maior parte rochoso, mas parcialmente em fusão na zona mais profunda, o manto lunar deverá ser muito semelhante ao da Terra com rochas do tipo dos peridotitos, mas mais rico em ferro.

Última a individualizar-se, a crosta lunar, com uma espessura média de 50 km, ter-se-á formado a partir das plagioclases (grupo de feldspatos com cálcio e sódio) que cristalizaram e permaneceram à superfície desse oceano de magma, gerando rochas descritas como anortositos. Desta mesma crosta fazem parte os basaltos dos derrames vulcânicos que, mais tarde, emergiram à superfície, resultantes da fusão parcial do manto, confirmando a composição deste.

A pequena massa do nosso satélite e, portanto, a sua diminuta gravidade não lhe permitiu conservar os gases que, certamente e à semelhança da Terra, resultaram da sua diferenciação. Assim, praticamente, pode dizer-se que a Lua não tem atmosfera. À sua superfície o vácuo é quase absoluto, com vestígios ínfimos de átomos de sódio, potássio, hidrogénio, hélio, néon e árgon, com origem na desgaseificação e na libertação de átomos do solo lunar provocada pelo bombardeamento de iões do vento solar.

Efeitos do vento solar na superfície lunar

Entende-se por vento solar a emissão contínua de partículas carregadas (electrões e protões) e outras, provenientes da coroa solar, sendo a cauda dos cometas um exemplo da sua existência.

A observação pormenorizada da topografia e das rochas trazidas da superfície lunar, num total de 708 kg (382 kg pelas missões americanas Apollo e 326 kg pelas missões russas Luna), conduziram à convicção de que o nosso satélite oferece uma imagem da superfície terrestre nos tempos da sua primeira crosta, desde então e até ao presente modificada por intensas actividades tectónica e erosiva. Com efeito, a maior parte da superfície lunar conserva um visual muito próximo do que tinha nos primórdios da sua existência. Tal acontece, por um lado, porque a relativamente pouca actividade interna da Lua esteve praticamente limitada a vulcanismo sob a forma de vastos e antiquíssimos derrames de lava, bem desenvolvidos nas face visível e escassos na face oculta, e, por outro lado, porque, desde sempre desprovida de atmosfera, tal como a concebemos na Terra, ficou ao abrigo das formas de erosão nossas conhecidas. Tendo em conta que o seu campo magnético é muitíssimo fraco, a superfície da Lua está apenas exposta ao já referido vento solar, cujos efeitos na paisagem são imperceptíveis.

Na verdade, o nosso satélite tem uma atmosfera particularmente ténue, feita de partículas de poeira que se levantam e voltam a cair para o solo.

Segundo alguns modelos, propostos já há algum tempo, no lado luminoso da Lua, as radiações de luz ultravioleta ou de raios-X oriundas do Sol são suficientemente energéticas para arrancar electrões aos átomos e moléculas do solo lunar, informou-me o Prof. Paulo Crawford, astrofísico, a que recorri para me esclarecer desta e de outras dúvidas.

Como consequência, as partículas de poeira da ordem de um micron (0,001 mm) ficam carregadas positivamente e são repelidas da superfície, elevando-se a muitos metros de altura, podendo as mais leves atingir mais de um km. As partículas voltam a cair para o solo, e o fenómeno repete-se, originando uma “atmosfera de poeira” à superfície da Lua. Todavia crê-se que, mesmo assim, a célebre pegada deixada pelo astronauta Neil Armstrong, em 1969, no rególito (solo) lunar vai durar muitos milhões de anos, a menos que um meteorito a destrua.

Os “mares” e as “terras” da Lua

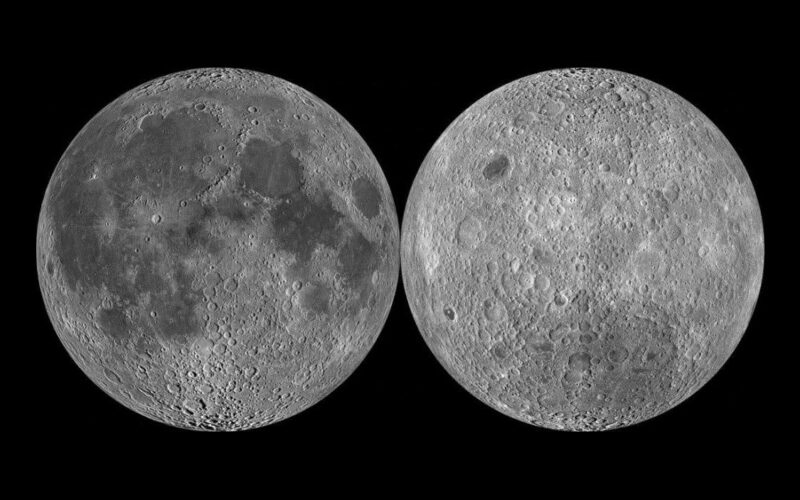

Mesmo a olho nu, distinguimos na face visível da Lua dois tipos principais de terreno:

– “mares” (do latim maria), designação antiga dada às extensas áreas planas, rebaixadas e relativamente escuras, representando 16%, da sua superfície; e

– ”terras” (do latim terrae), designação igualmente antiga, alusivos às terras-altas e relativamente claras, ocupando os restantes 84%.

Os “mares”, correspondem às áreas mais escuras da face visível de Lua, reflectindo apenas cerca de 6% a 7% da luz solar que os ilumina.

No passado julgou-se serem mares como os da Terra, só mais tarde se sabendo que resultaram do preenchimento de enormes bacias, correspondentes a crateras de impacto, por espessa e imensas escoadas basaltos semelhantes aos terrestres, mas mais ricos em ferro. A maior parte destes basaltos surgiu há cerca de 3000 a 3500 milhões de anos, embora se tenham identificado alguns com 4200 milhões de anos, e outros, os mais recentes conhecidos, com apenas 1200 milhões de anos. Desse tempo e na periferia dos “mares” ocorrem vulcões em escudo e outros relevos vulcânicos, referidos por domos lunares.

Uma das principais características dos “mares” é a das acentuadas anomalias positivas da gravidade, associadas aos basaltos que preenchem as ditas enormes bacias abertas por megaimpactos. Dada a maior densidade do basalto estas anomalias correspondem a grandes concentração de massa, conhecidas pela sigla “mascons” (“mass concentration”).

Francamente dominantes na face oculta, as “terras”, assim referidos em oposição aos “mares”, mais claras do que estes, reflectem 18% da luz que recebem do Sol. De relevo mais irregular e elevado, com uma altitude média cerca de 2 km superior à face visível, estão densamente feridas por milhares de crateras de impacto meteorítico. Do ponto de vista “geológico” (melhor seria dizer selenológico), as “terras” são essencialmente formadas por anortosito, rocha granular, por vezes muito grosseira, caracterizada pela predominância de plagioclases cálcicas, como labradorite e bytownite, cujas idades rondam os 4400 e 4450 milhões de anos.

Colisões e impactos marcam superfície lunar

A superfície lunar está, praticamente, toda coberta por rególito, uma mistura de materiais soltos ejectados, ou ejecta, de granularidade variável, desde pó muito fino a fragmentos rochosos de grande dimensões, produzidos por impactos meteoríticos das mais variadas magnitudes, de mistura com esférulas vitrificadas, resultantes do arrefecimento de pequenas gotas rocha fundida durante o trajecto, no vácuo, entre o local do impacto e o da queda.

Com uma história feita de colisões, a começar na que lhe seu nascimento, o nosso satélite é um planeta morto, sem qualquer dinâmica interna desde há cerca de 1200 milhões de anos, época das últimas manifestações vulcânicas, e sem erosão no sentido da que podemos presenciar na Terra. Destituído de estruturas tectónicas, no sentido em que as concebemos no nosso planeta, o vulcanismo foi a única expressão dessa dinâmica interna, testemunhada pelos basaltos dos “mares” que caracterizam a face visível.

Esporádicos no presente, mas inúmeros nos seus primeiros tempos, como planeta diferenciado, com a crosta já solidificada, todo relevo lunar, mas mais intensamente o da face oculta, resultou de colisões com asteróides e cometas das mais diversas magnitudes.

Água congelada a 238 ºC

Desses acontecimentos resultaram milhares e milhares de crateras de impacto, de todos os tamanhos, desde pequenas marcas de dimensão métrica a gigantescas bacias, como as que deram origem aos “mares” e à cratera de Aitken, a maior de entre as não coberta por lavas. Situada na face oculta, esta imensa “cicatriz”, também referida por Bacia do Pólo Sul, tem cerca de 2240 km de diâmetro e 13 km de profundidade. No fundo desta cratera, onde nunca entra a luz do Sol e a temperatura é da ordem dos -238 ºC (negativos), foi encontrada, em, 1990, água congelada que se crê ter ali chegado levada talvez pelo cometa que a gerou. É, pois, grande a possibilidade de haver água congelada noutras crateras profundas ao abrigo da luz solar.

Origem da Lua

Há meio século circulavam várias explicações para a origem da Lua. De ente elas, uma defendia que a Lua e a Terra se tinham formado ao mesmo tempo, na mesma zona, girando em torno do Sol; outra admitia que a Lua se tinha formado numa outra zona do sistema solar e que tinha sido capturada pela Terra; e outra, ainda, dizia que a Lua se tinha separado da Terra, quando esta era um corpo em fusão.

Teoria do Impacto

No último quartel do século XX tem vindo a ganhar relevo, sendo hoje consensual, a chamada Teoria do Impacto (“Big Splash”), segundo a qual a Terra teria colidido com um outro corpo planetário do tamanho de Marte designado por Theia, o nome da deusa grega, filha de Gaia e de Úrano, e que terá sido a partir do material ejectado, em resultado da correspondente explosão, que nasceu a Lua.

Os minerais das rochas trazidas do nosso satélite apresentam determinadas características (é o caso da assinatura isotópica, um tema que não cabe aqui desenvolver e que poderemos tratar num outro post)) idêntica à dos minerais das rochas da Terra e bastante diferente da dos minerais dos meteoritos que aqui nos têm caído.

Inicialmente pensava-se que a força gravítica do então ainda protoplaneta Terra teria agregado todo o material sólido ao seu alcance na zona do sistema Solar em que se formou e encontra. Porém, de acordo com esta assinatura isotópica, admite-se que a hipotética Theia tenha acrecionado na mesma zona, dentro da órbita terrestre, num determinado ponto (dito “lagrangiano”, cuja explicação que não cabe aqui desenvolver) que a mecânica celeste sabe determinar.

Segundo a Teoria do Impacto, enquanto Theia se encontrava presa nesse ponto, fazendo a sua evolução planetária, a Terra, num outro ponto, fazia outro tanto. A crosta estaria, então, numa fase muito incipiente da sua evolução ou ainda não existia.

Quando Theia cresceu o suficiente para escapar do citado ponto, entrou numa órbita instável e a colisão com a Terra tornou-se inevitável, visto que, como se disse, ambos os planetas ocupavam a mesma órbita.

Os investigadores acreditam que esta colisão não foi frontal, mas sim oblíqua, e, segundo eles, ocorreu a uma velocidade de cerca de 40 000 km por hora.

Parte substancial do núcleo de Theia ter-se-á afundado na Terra incorporando-se no núcleo terrestre. Este representa cerca de 30% da massa da Terra, ao passo que núcleo da Lua representa apenas cerca de 8 % da sua massa. Esta disparidade impede admitir que o nosso satélite tenha sido formado por acreção tal como a Terra, mas separada dela. Se assim tivesse sido, a proporção de ferro seria semelhante em ambas.

Uma imensa parte dos materiais de Theia e outra da zona superficial da Terra (a crosta terrestre ainda não teria sido completamente diferenciada) foram projetados para o espaço. Parte deles voltaram à Terra (por atração gravítica). A outra parte, progressivamente, por acreção e em órbita da Terra, foi ganhando massa, gerando, assim, o nosso satélite, cerca de 50 milhões de anos após a origem do Sistema Solar.

Admite-se como correcto que qualquer tentativa de explicação para a formação da Lua tem que ter em conta a dita composição isotópica dos minerais das rochas da sua superfície e a proporção de ferro no seu núcleo.

Impacto meteorítico – dos primórdios do Sistema Solar ao presente

A observação atenta das faces visível e oculta da Lua mostra que as chamadas “terras” estão imensamente marcadas por crateras de impacto, ao contrário dos “mares”.

Sabendo que os “mares” são o preenchimento de imensas crateras (a maior das quais, gerou o “Oceano das Tormentas”, com cerca de 2500 km de diâmetro) por basaltos com 3500 a 3000 milhões de anos, podemos admitir que o intenso e, ao mesmo tempo, principal “bombardeamento” (por asteróides e cometas) do nosso satélite é anterior à maioria destes derrames, entre, portanto, os cerca de 4500 milhões de anos (data da crosta anortosítica, a primitiva) e a idade dos referidos basaltos. Deste intervalo de tempo, ou seja, dos primeiros 1000 a 1500 milhões de anos da história da Lua são também as colisões de maior magnitude, como as que estão na base dos referidos “mares”.

Vamos partir da fase de evolução do Sistema Solar em que os restantes 1,2% dos materiais da nébula que lhe deu origem não incorporados no Sol (de início vaporizados pelo calor do glóbulo central a transformar-se em estrela), arrefeceram e se distribuíram numa estrutura em disco no plano equatorial desta ainda protoestrela. Destes materiais, os que solidificaram foram-se aglutinando entre si, formando corpos sucessivamente maiores (este processo tem o nome de acreção), tendo por resultado a formação dos planetas, dos asteróides, como os do chamado Cinturão de Asteróides, ente Marte e Júpiter (interpretados como não tendo conseguido aglutinar-se num planeta) e todos os outros, milhares de milhões, ainda a circularem no espaço.

É convicção generalizada que o nosso satélite oferece uma imagem da superfície terrestre nos tempos da sua primeira crosta. Porém, a intensa actividade tectónica e a erosão terrestres apagaram definitivamente essa imagem, uma vez que a ou as crostas mais primitivas foram praticamente substituídas por outras (há vestígios dela ou delas no Canadá e na Austrália, com idades entre 4400 e 3900 milhões de anos) em consequência de uma dinâmica interna que ainda se faz sentir.

São relativamente poucas as crateras de impacto meteorítico conservadas no nosso Planeta, na maioria muito destruídas, como é a grande cratera de Manicouagan no Quebeque (Canadá), com 1000 km de diâmetro, resultante de uma colisão ocorrida no Triásico, há cerca de 215 milhões de anos. Relativamente bem conservada, a divulgadíssima Cratera do Meteoro ou Barringer (em homenagem a Daniel Barringer, 1860-1928, que primeiro sugeriu ter ela sido produzida por impacto de meteorito), no Arizona, EUA, com cerca de 1000 m de diâmetro por 200 m de profundidade, foi aberta por um asteróide de ferro metálico (siderito), com cerca de 5 m de diâmetro, caído há apenas 50 000 anos, a uma velocidade estimada em 40 000 km/h.

Aceita-se hoje que, após um período de intensíssimo bombardeamento meteorítico nos primeiros 1000 a 1500 milhões de anos da história do Sistema Solar, se seguiu um outro marcado por progressiva diminuição deste tipo de ocorrências, sendo hoje, comparativamente, muito reduzido e provocado por corpos muito pequenos.

Nos primeiros tempos da formação dos planetas interiores, também ditos telúricos ou rochosos (Mercúrio, Vénus, Terra, Lua e Marte), o espaço mais interior do disco no plano equatorial do Sol estaria pejado de corpos isolados, à semelhança do referido Cinturão de Asteróides.

Não tendo sido incorporados nos planetas em formação, continuaram a cair neles quando, uma vez diferenciados, já estavam revestidos por uma crosta sólida, gerando crateras, ao mesmo tempo que iam colidindo com outros asteróides, cujas superfícies (que hoje conhecemos graças às fotografias obtidas por sondas e outros engenhos espaciais), estão pejadas deste tipo de cicatrizes.

O que aconteceu foi que, nesses 1000 a 1500 milhões de anos, o espaço ficou mais limpo e, embora tenhamos razões para acreditar que ao longo da história da Terra, grandes extinções em massa estejam relacionadas com alguns mega-impactos meteoríticos (como o que ocorreu há 65 milhões de anos, na passagem do Cretácico para o Terciário, que deixou rasto em Chicxulub, no México), não há comparação com o que se verificou nesses primórdios da história do sistema solar. O muito deste “lixo no céu” que sabemos ainda existir e que, por exemplo, assegura as frequentes quedas de meteoritos na Terra (raramente superiores a escassos metros), é insignificante face ao que foi nesses recuados tempos.

Mesmo assim, o perigo de um asteróide ou de um cometa de grandes dimensões entrar em rota de colisão com a Terra, embora remoto, não está fora das nossas preocupações.

1ª Página. Clique aqui e veja tudo o que temos para lhe oferecer.

Huawei Mate X2, um dos ‘smartphones’ mais atraentes do mercado

Pub

Acerca do Autor

Artigos Relacionados

Comente este artigo

Only registered users can comment.